壁の中の結露(壁体内結露)を防ぐ方法|原因と見分け方

2025.8.24

アレルギー対策

最近、ご家族の中で、なんだか咳が出やすい方はいませんか? もしかしたら、お子さんの喘息やアレルギー体質が気になる、あるいはご自身の体調がすぐれない…なんてことはありませんか? そんなアレルギーの原因、実は家のなかの「結露」から発生するカビにあるかもしれません。

壁にうっすらとシミが見えたり、なんとなくカビっぽい匂いがしたりする場合、それはもしかしたら、目に見えない場所で湿気がこもり、カビが発生しているサインかもしれません。壁の内部でひそかに結露が起こり、大切な家を傷めたり、ご家族の健康に影響を与えたりしている可能性も考えられます。

「壁の中の結露って、一体何のことだろう?」

「どうしてそんなことが起きるの?」

「うちの家は大丈夫なのかな?」

そして、「もし問題があったら、どうしたらいいの?」

滋賀県は琵琶湖やたくさんの川があるため、空気の中に含まれる水蒸気の量が、他の地域に比べて多くなりやすい傾向があります。そのため、特に河川や森の近くにお住まいの場合は、湿気対策がとても大切になります。

この記事では、そんな皆さんの疑問や不安に寄り添い、詳しくお答えしていきます。目には見えないけれど、放っておくと厄介な壁内結露の正体と、大切な住まいとご家族をカビや劣化から守るための具体的な対策について、一緒に確認していきましょう。

なぜ壁の中にカビ?見えない部分に発生する壁内結露(壁体内結露)

寒い日に冷たい飲み物を入れたグラスの外側に、いつの間にか水滴がびっしりついているのを見たことはありませんか? これは、空気中の水蒸気が冷たいグラスの表面に触れて冷やされ、水滴に変わる「結露」という現象です。

壁内内部(壁体内結露)結露とは

この同じ現象が、実はあなたの家の壁の内部でも起こりうるのです。これが「壁や床下ににできる壁内結露(壁体内結露)」です。壁の内部で水蒸気が冷たい部分に触れて水滴になることで、カビや腐食の原因となります。

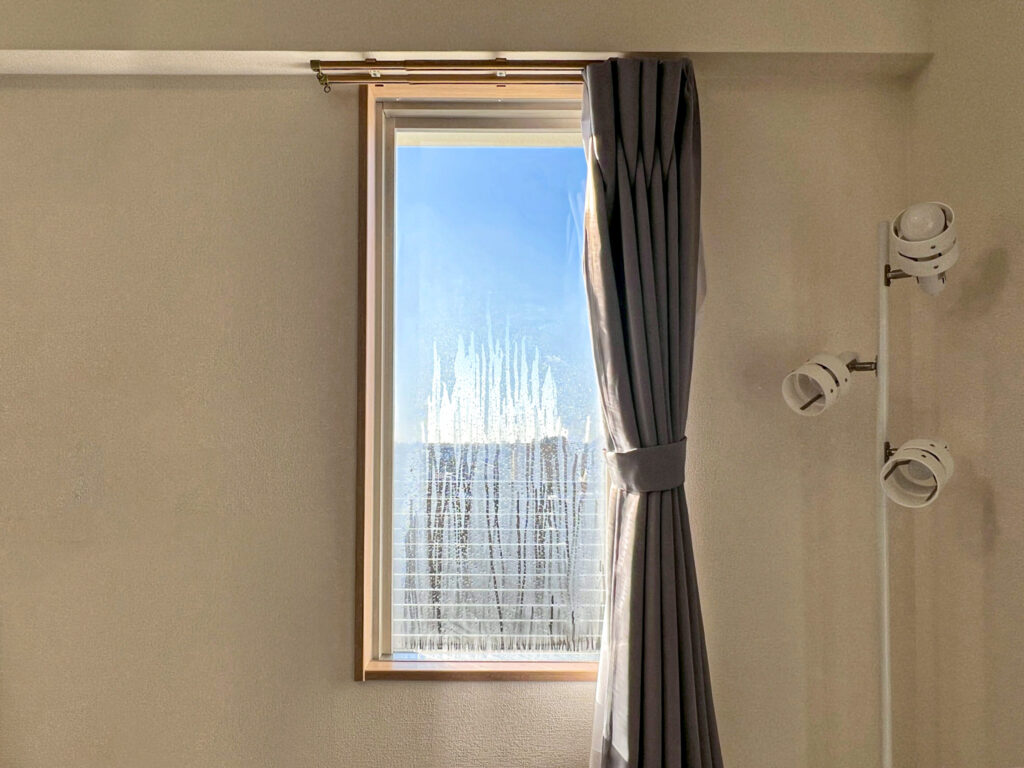

目に見える表面(外部)結露

冬の朝、窓ガラスがびっしょり濡れていたり、壁の一部がしっとり湿っていたりするのを見たことがありませんか?これが「表面結露(外部結露)」です。これは目に見える場所で発生するため、拭き取ったり換気をしたりと、比較的簡単に対処できます。

外部結露と内部結露の違い

表面結露が「見える」結露であるのに対し、壁内結露は名前の通り「見えない」場所で発生します。この「見えない」という点が、内部結露の最も恐ろしい点です。窓の結露なら拭けば済みますが、壁の中の結露はそうはいきません。気づかないうちに建物の構造材を傷め、カビを繁殖させ、静かに、しかし確実に家を蝕んでいくのです。

壁内結露(壁体内結露)が発生する原因

壁内結露(壁体内結露)が発生する原因:お部屋と外の温度差

壁内結露(壁体内結露)の主な原因の一つは、外と室内の温度差です。特に冬場は、暖房で暖められた室内の空気が多量の湿気を含んでいます。この湿った暖かい空気が、断熱材の隙間などを通って冷たい外壁に近い壁の内部に入り込むと、急激に冷やされて水滴(結露)となるのです。

壁内結露(壁体内結露)が発生する原因:夏場の思わぬ落とし穴!

「結露は冬だけの問題」と思っていませんか?実は近年、夏型結露の相談が増えています。エアコンでキンキンに冷えた室内の空気が、お家の基礎内部の温度は夏場には24度~28度前後で、建物周辺の地表件温度が40度を越え、その高温多湿な外気と基礎の中で出会うことで結露が発生するのです。特に最近の猛暑でエアコンを強く使う家庭が増え、この夏型結露のリスクも高まっています。

壁内結露(壁体内結露)が発生する原因:換気が足りていないと・・・

日々の生活では、知らず知らずのうちに多くの水蒸気を発生させています。例えば、料理、入浴、そして洗濯物の室内干しなどが挙げられます。これらの水蒸気が適切に排出されず、室内の湿度が高い状態が続くと、高湿な空気が壁内に侵入し、結露のリスクが大幅に高まります。

壁内結露(壁体内結露)が発生する原因:断熱材が効いてない!?

1980年省エネ法が制定され、住宅の断熱化が進みましたが、当時の断熱材の施工方法は、断熱材を壁のなかに押し込んで横をタッカー(ホッチキスの大きい道具)で取り付けるため、湿気を含むと重さで下にずれ落ちてしまい、断熱材の効果がない建物が多くあります。また当時は湿気を防ぐ重要性が今ほど認識がなかったので隙間があってもあまり気にしない場合が多かったのが実情でした。今でも住宅の箇所ごとに適した高性能の断熱材を使って、きちんと施工されていなければその性能は十分に発揮されません。

壁内結露(壁体内結露)による被害

壁内結露(壁体内結露)による具体例

「うちの壁内結露、どこで起こってるんだろう?」そう思う方もいるでしょう。壁内結露は、特に空気がこもりやすく、温度差が生じやすい場所で発生しがちです。

①日当たりの悪い北側の壁

日差しが当たりにくく、常に温度が低い傾向にあります。

②家具をぴったりつけているクローゼットや押入れの奥

空気が滞留しやすく、湿気がこもりやすい場所です。

③浴室や洗面所に隣接する壁

水蒸気が多く発生する場所のため、壁内結露のリスクが高まります。

④窓の結露がひどいサッシ周りの壁

窓の結露と連動して壁の内部でも結露が起こりやすいです。

壁内結露(壁体内結露)によりカビが発生し、健康被害

壁内で結露が発生すると、湿った環境を好むカビが大量に繁殖します。この壁内で繁殖したカビの胞子は空気中に飛散し、それを吸い込むことで、あなたの家族に深刻な健康被害をもたらす可能性があります。具体的には、アレルギー症状(鼻炎、皮膚炎、目の痒みなど)の悪化、喘息の誘発や悪化、さらにはシックハウス症候群の原因となることもあります。特に小さなお子さんやご高齢の方がいるご家庭では、細心の注意が必要です。

壁内結露(壁体内結露)による耐久性・断熱性の低下

壁内結露(壁体内結露)を放置すると、建物の構造体に深刻なダメージを与えます。木材が常に湿った状態になることで、腐朽菌(きゅうきん)が繁殖して木材が腐ってしまいます。 これにより、建物の構造体が脆くなり、耐震性が著しく低下する恐れがあります。さらに、湿った木材はシロアリの温床ともなり、被害が拡大する可能性も。断熱材も水分を含むと本来の性能を発揮できなくなり、家の断熱性が低下し、冷暖房効率が悪化します。結果的に、住宅の**寿命が大幅に短くなる**といった深刻な被害につながります。

壁内結露(壁体内結露)の確認方法は?

壁内結露(壁体内結露)は目に見えない場所で発生するため、発見が難しいですが、いくつかのサインがあります。

自分で確認できるサイン

①室内の壁紙(クロス)のシミ、浮き

壁紙に黒い斑点やカビが発生している場合、あるいは不自然なシミがあったり、部分的に浮いたり剥がれたりしている場合、壁の内部に湿気がこもっている可能性が高いです。特に部屋の隅や家具の裏側など、空気が滞留しやすい場所は注意して見てみましょう。

②床の凹み

壁内結露によって木材が腐食し、強度が低下すると、床が部分的に凹んだり、踏むとギシギシと軋むような音がしたりすることがあります。これは結露がかなり進行しているサインかもしれません。

壁を壊さずに内部結露(壁体内結露)を確認する方法

上記のような兆候が見られた場合は、被害が進行している可能性が高いため、壁を壊さずに状態を確認するために専門業者に依頼して調査してもらうのが最も確実です。

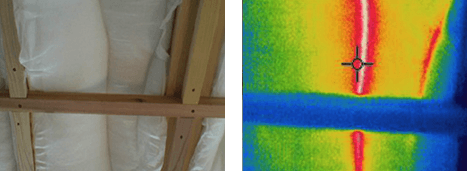

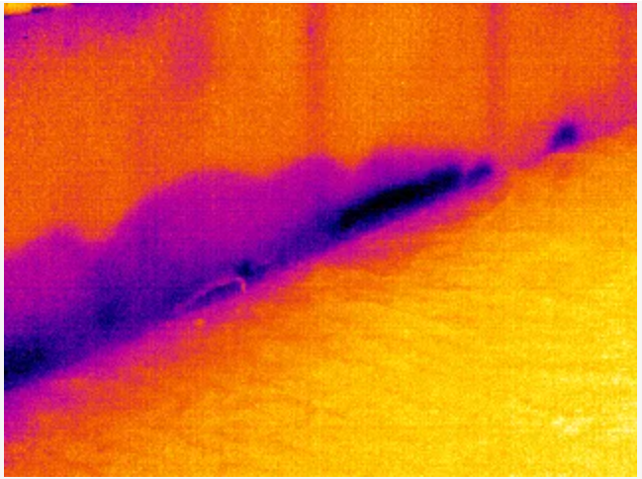

サーモグラフィカメラによる温度測定

壁の表面温度を測定し、温度分布を可視化します。結露が発生している箇所は、周囲よりも温度が低くなるため、その温度差から結露の可能性のある箇所を特定できます。

下記の写真では、断熱材の継ぎ目が十分に詰まっているように見えますが、赤外線サーモグラフィカメラを見ると、まだ空気が流れていることがわかります。

赤外線サーモグラフィカメラで、住宅内部の湿気をチェックすることができます。壁のなかをはじめ、お風呂場、洗面所、キッチンなど日頃から湿気にさらされているところでは長時間の湿気による影響でカビの繁殖につながります。

含水率計による測定

壁の表面や、必要に応じて小さな穴を開けて、壁材の水分量(含水率)を測定します。異常に高い含水率が検出された場合、結露が発生している可能性が高いです。

ファイバースコープ(内視鏡)による内部確認

壁に数ミリ程度の小さな穴を開け、その穴からファイバースコープを挿入して壁内部を目視で確認する方法です。断熱材の状態、木材の腐食状況、カビの発生状況などを直接確認できます。

壁内結露(壁体内結露)対策

壁内結露(壁体内結露)を防ぐためには、「湿気の侵入を防ぐ(防湿)」と「湿気を排出する」という2つの原則が重要です。

湿気の侵入を防ぐ(防湿)

室内の暖かい湿った空気が壁内に入り込むのを防ぐことが最も重要です。

防湿シートの設置と気密施工の徹底

断熱材の室内側に、防湿シート(湿気を遮断する層)を隙間なく張ることが非常に重要です。コンセント周りや配管の貫通部など、わずかな隙間からも湿気は侵入するため、気密テープなどでしっかり塞ぐ(気密施工)ことで、湿気の侵入を徹底的に防ぎます。

室内の湿気対策

こまめな換気:料理中や入浴後は換気扇を必ず使用し、室内の空気を入れ替えましょう。

加湿器の使いすぎに注意:特に冬場は乾燥しがちですが、過度な加湿は結露の原因になります。適切な湿度(目安:冬場は50%程度)を保ちましょう。

室内干しの工夫:洗濯物の室内干しは湿度を上げる大きな原因です。換気をしながら行うか、除湿器の利用を検討しましょう。

湿気を排出する

もし壁内に湿気が入ってしまっても、それを外へ逃がす仕組みも大切です。

外壁通気工法の採用

多くの住宅で採用されている効果的な対策です。外壁と壁の間に通気層(空気の通り道、隙間)を設けることで、温度に依り生じる上昇気流を阻害せず壁内に侵入した湿気を外部に排出します。下の写真のように外壁材の内側を結露しないように下地材(外壁下地通気胴縁)を使って隙間をつくります。この層が、壁内の湿気をスムーズに外部へ排出してくれるため、結露を防ぐ上で非常に重要な役割を果たします。

透湿抵抗のバランス

壁の部材構成において、透湿抵抗(湿気の通しにくさ)のバランスも重要です。室内側は湿気を通しにくく、外側は湿気を通しやすい材料を選ぶことで、湿気が壁の外へ排出されやすくなります。

断熱材の適切な施工

断熱材の性能を最大限に引き出すためには、適切な施工が不可欠です。

箇所ごとの断熱材の使い分け

断熱材は、その種類や特性を理解し、壁や屋根、床など住宅の箇所ごとに適切に使い分けることが大切です。

壁内結露(壁体内結露)を防ぐための断熱材について詳しくまとめていますので、こちらをぜひご覧ください。

隙間なく施工することの重要性

どんなに高性能な断熱材でも、隙間なく、均一に施工されていなければ、効果は半減してしまいます。

熱橋(ねっきょう)対策

窓枠や柱、梁など、断熱材が途切れる部分で熱が伝わりやすくなる熱橋(熱が通りやすい部分)を防ぐ施工も重要です。熱橋から冷気が侵入し、結露が発生するリスクが高まります。

改善した実例

戸建て住宅の実例

戸建て住宅での壁内結露(壁体内結露)に悩まれたいたお家のリフォーム事例をご覧いただければ、より内容をご理解いただけると思います。

マンションの実例

マンションでの壁内結露(壁体内結露)に悩まれたいたお家のリフォーム事例をご覧いただければ、より内容をご理解いただけると思います。

まとめ

壁内結露(壁体内結露)は、見えないところであなたの家と家族の健康を蝕む深刻な問題です。ご紹介したように、原因は多岐にわたり、放置すればカビの発生、構造体の腐食、シロアリ被害、さらにはアレルギーや喘息といった健康被害へとつながる恐れがあります。

しかし、適切な対策と早期発見によって、これらのリスクは十分に回避できます。

もし少しでも壁内結露の兆候を感じたり、不安に思ったりしたら、手遅れになる前に必ず専門家にご相談ください。私たちダイワ住研では、豊富な経験と専門知識で、お客様の住まいの健康を守るお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。

執筆者プロフィール

和田 隆之(わだたかゆき)

株式会社ダイワ住研 代表取締役

45年にわたり約3,800件の工事を手がける。25年前、自宅を建て替えた際に娘がぜんそくを発症。

この経験から、断熱性ばかりを追求した家が必ずしも健康的ではないと気づき、現在は、家族が健康に暮らせる「空気のきれいな家」の重要性を伝え、住環境の改善に尽力している。