高気密・高断熱住宅はなぜアレルギーに強い?カビ対策と換気の仕組みを解説

2025.9.15

アレルギー対策

長引く子どもの咳や喘息、原因不明の皮膚のかゆみ…。「もしかして、ハウスダストのアレルゲンが関係しているのかも?」そう感じていませんか?

実は、そのアレルギー症状、掃除では解決できない「家」の構造が原因かもしれません。

本記事では、ご自身の経験から「空気のきれいな家」を追求してきた専門家が、アレルギーに悩む方に向けて、その根本原因と解決策を分かりやすく解説します。

【この記事で分かること】

・アレルギー対応の家とは

・家の気密性、喚起の関係性

・高気密高断熱の住宅が、

アレルギー対応になる理由

・高気密・高断熱住宅のデメリットと原因

・家の気密性の調べ方

・家を高気密・高断熱住宅にするリフォーム

なぜ?子どものアレルギー症状は「家のカビ・ダニ」が原因かも

掃除だけじゃダメ!家の結露がカビ・ダニを増やすワケ

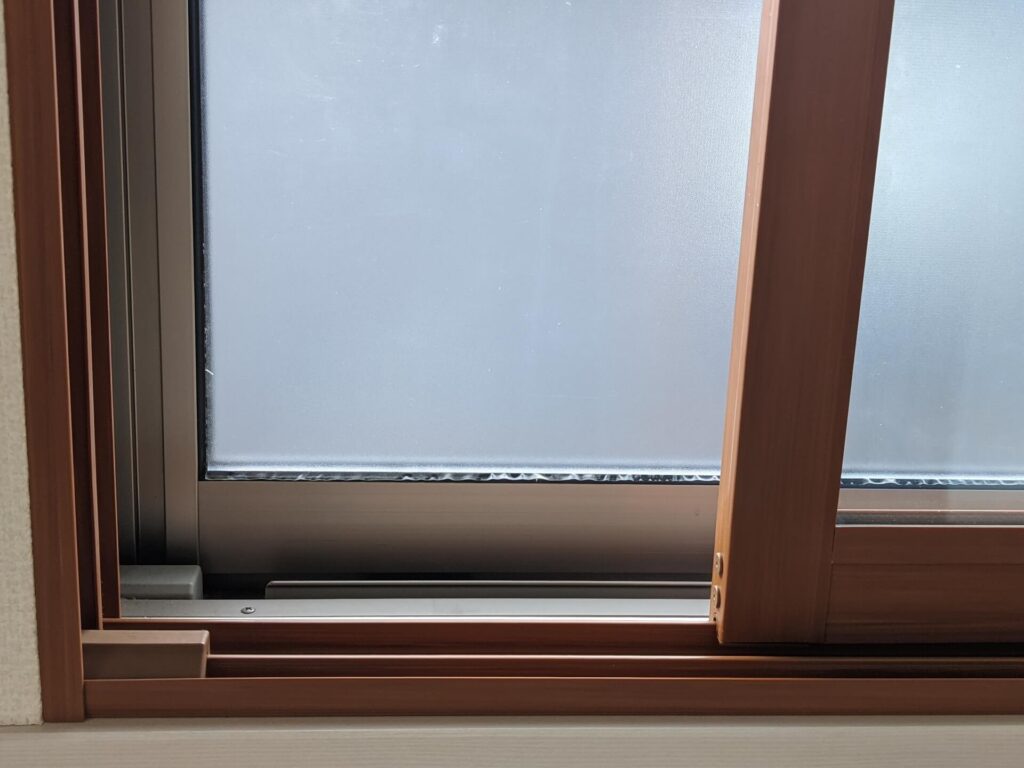

毎日毎日、一生懸命お掃除しているのに、どうして子どものアレルギー症状が良くならないんだろう……。もしかして、うちの子にはハウスダストの対策が足りないのかな?そうお考えのお母さん、ご安心ください。あなたが掃除をサボっているわけではありません。実は、アレルギーの原因となるカビやダニは、窓ガラスを拭いても拭いてもできる「結露(けつろ)」から生まれているかもしれません。

結露は、室内の温かい空気が冷たい窓ガラスに触れて、空気中の水蒸気が水滴に変わることで発生します。この水滴は、カビやダニにとって最高の繁殖場所。とくに、窓枠やサッシ、カーテンはカビの温床になりやすい場所です。せっかく掃除しても、結露がある限り、またすぐにカビが生えてくる……。そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。

でも、問題は目に見える結露だけではありません。次に解説する「見えない結露」が、実はアレルギーの根本原因になっている可能性があるのです。

隙間だらけの家は「壁の中」で結露を起こしている!

窓の結露は毎日拭いているけど、アレルギー症状は一向に良くならない。なぜだろう?

それは、掃除では決して届かない「壁の中」や「床下」で結露が起きているからです。

多くの昔ながらの住宅は、壁や床に隙間がたくさんあります。窓や扉を閉めても、壁の隙間からは冷たい外気が容赦なく侵入します。この冷たい空気が、室内の温かい空気を壁の中で冷やし、結露を発生させてしまうのです。

これは、夏の暑い日に冷たい飲み物を入れたグラスの周りに水滴がつくのと同じ現象です。グラスの外側に水滴がつくように、家も外からの冷たい空気によって、壁の内側に水滴がついてしまいます。

こうして壁の中にできた結露は、拭くこともできず、そのまま放置されることになります。

そして、この目に見えない場所で増えたカビやダニが、壁の隙間から室内に漏れ出し、子どもたちの健康を脅かしているのです。

掃除では届かない!「壁の中」や「床下」でカビが繁殖する理由

「結露は冬にできるもの」そう思っていませんでしたか?

実は、壁の中や床下は、カビやダニにとってパラダイスのような環境で、夏にも結露が発生します。

カビの胞子は空気中を常に漂っており、湿度の高い場所を見つけるとそこで根を張り、爆発的に増殖します。掃除で取りきれないカビの胞子が、壁の内部で増え続け、室内に舞い戻ることで、アレルギー症状を悪化させる原因になるのです。

壁の中や床下でカビが繁殖する原因は、「冬の結露」と「夏の結露」の2つが考えられます。

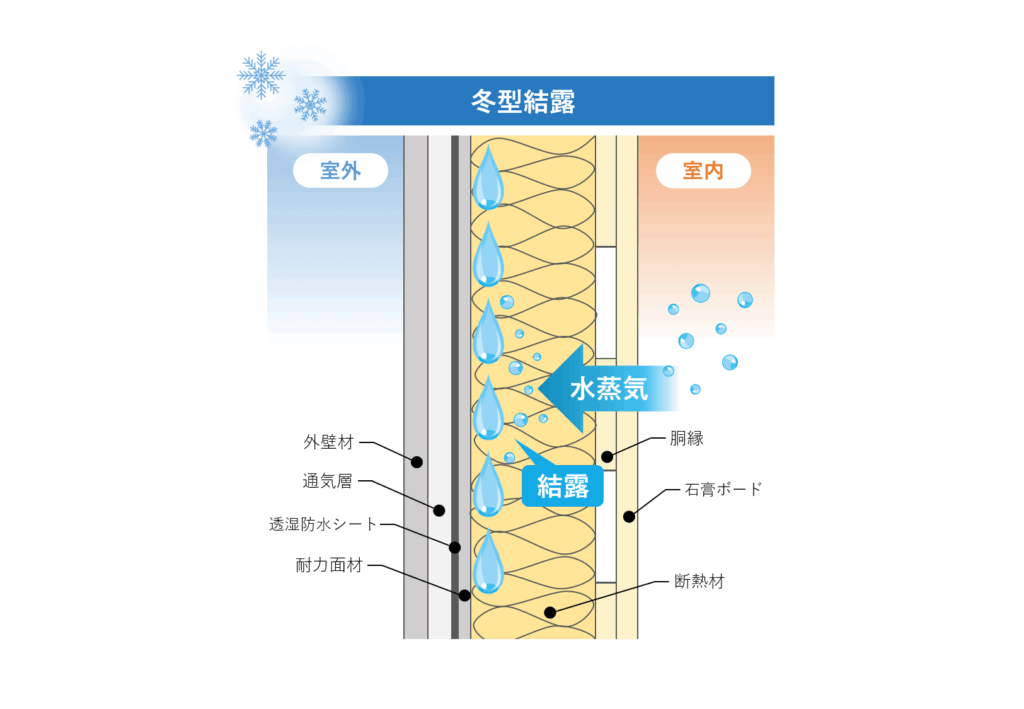

【冬の結露が起きるメカニズム】

1. 暖かい室内の空気が、壁や床の隙間を通って内部へ入る。

2. 壁の内部で、冷たい外気に触れて冷やされる。

3. 水蒸気が水滴に変わり、壁の中で結露が発生する。

4. 結露によって湿度が高くなり、カビやダニが繁殖しやすい環境になる。

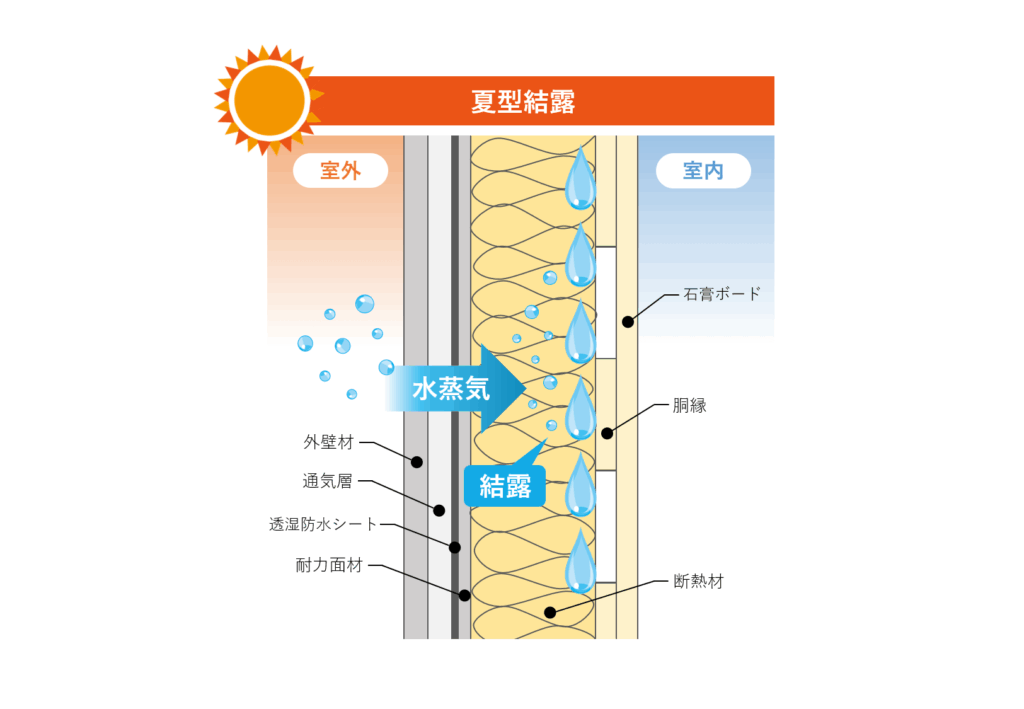

【夏の結露が起きるメカニズム】

1. 夏場、エアコンで冷やされた室内の空気が、壁や床の隙間から内部へ漏れる。

2. 壁の内部で、高温多湿な外気に触れて冷やされる。

3. 水蒸気が水滴に変わり、壁の中で結露が発生する。

4. 結露によって湿度が高くなり、カビやダニが繁殖しやすい環境になる。

特に梅雨から夏にかけては、日本の高温多湿な気候も相まって、壁や床下でカビが繁殖するリスクが非常に高まります。

窓ガラスの結露を毎日拭き取るように、壁の中の結露も拭ければいいのですが、それは不可能です。だからこそ、根本的に結露を防ぐための対策が必要になります。

結論:アレルギーに悩む家族におすすめなのは「高気密・高断熱住宅」

「高気密・高断熱」ってなに?カンタンに解説します

隙間だらけの家で、壁の中や床下に結露が起きている…そう聞くと、「じゃあ、どうしたらいいの?」と不安になりますよね。その答えは、「高気密・高断熱」な家にすることです。

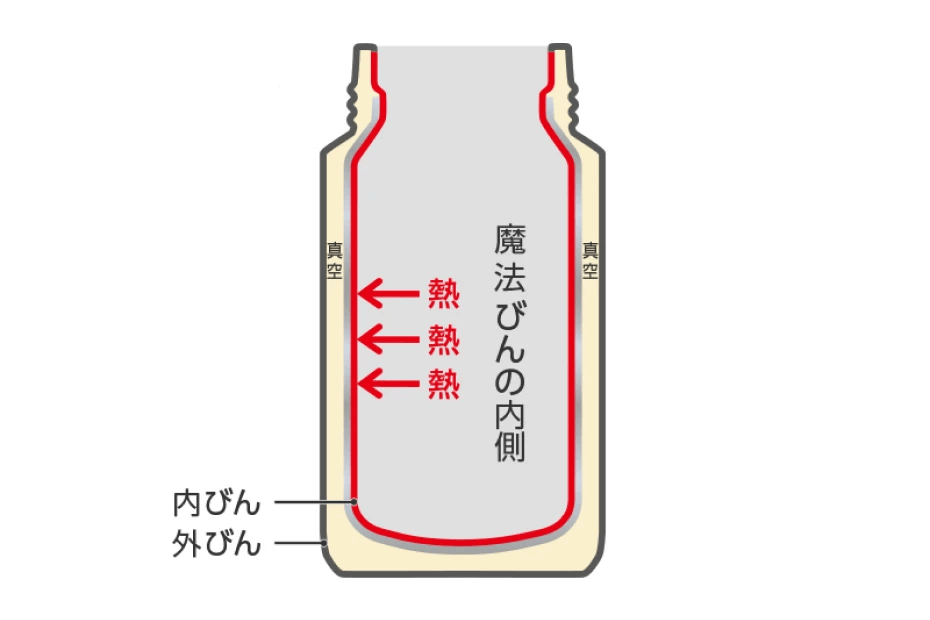

高気密・高断熱とは、簡単にいうと「魔法瓶」のような家のこと。

「気密」とは、家にある隙間の少なさのこと。高気密住宅は、隙間をできるだけなくした家です。隙間から熱が逃げたり、外の空気が入ってきたりするのを防ぎます。

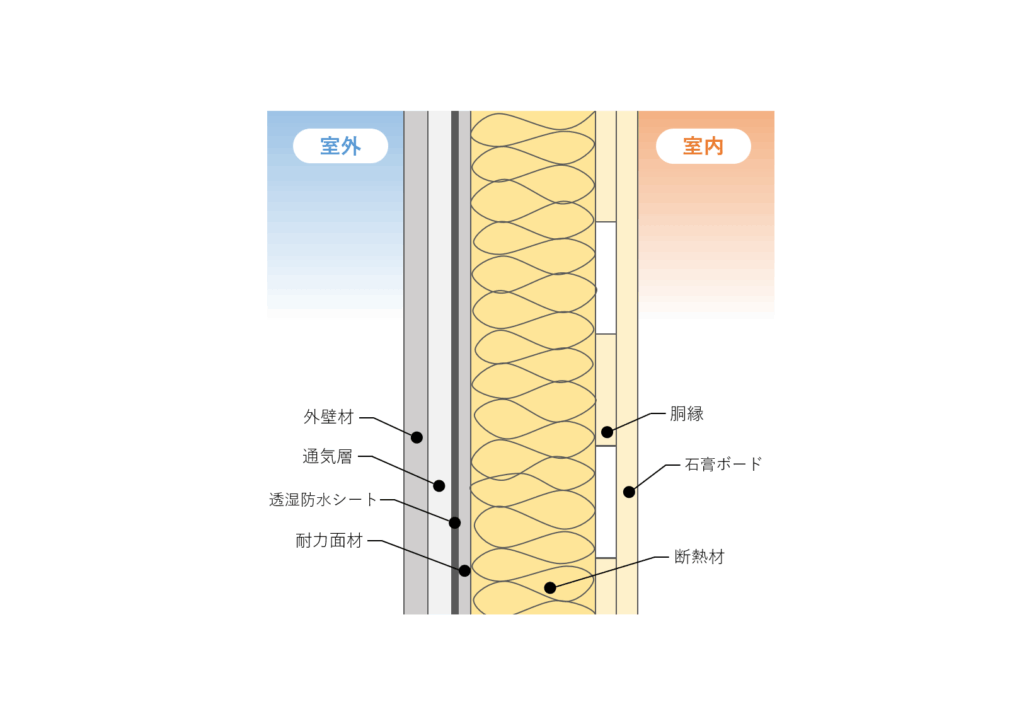

一方、「断熱」とは、熱の伝わりにくさのこと。高断熱住宅は、壁や床に高性能な断熱材を隙間なく入れることで、外の暑さや寒さを室内に伝えにくくした家です。

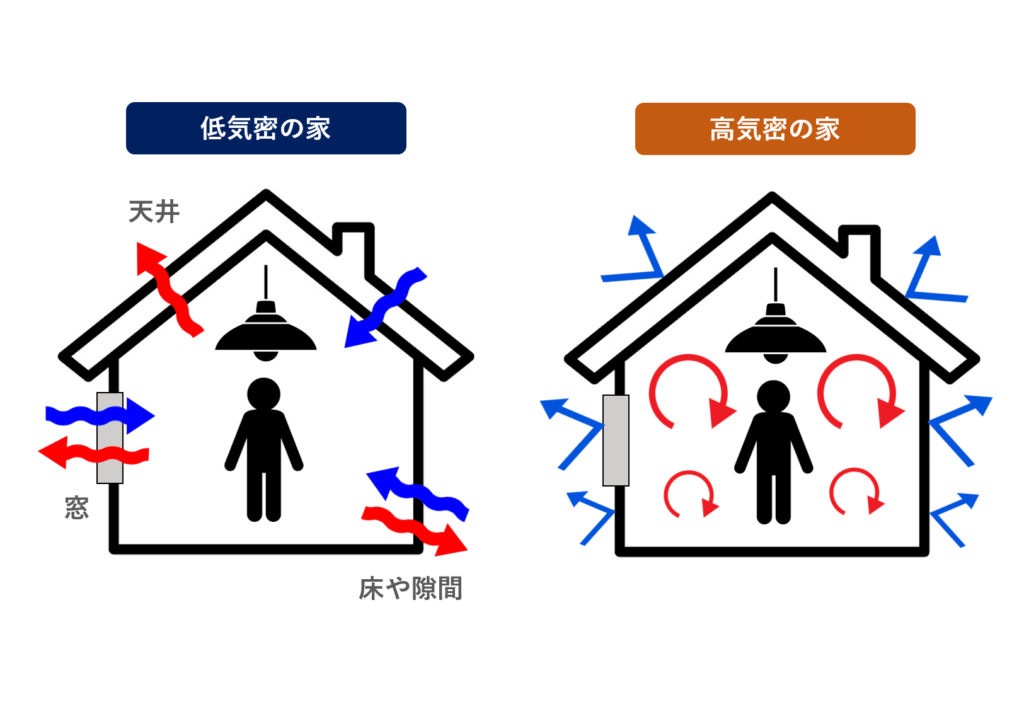

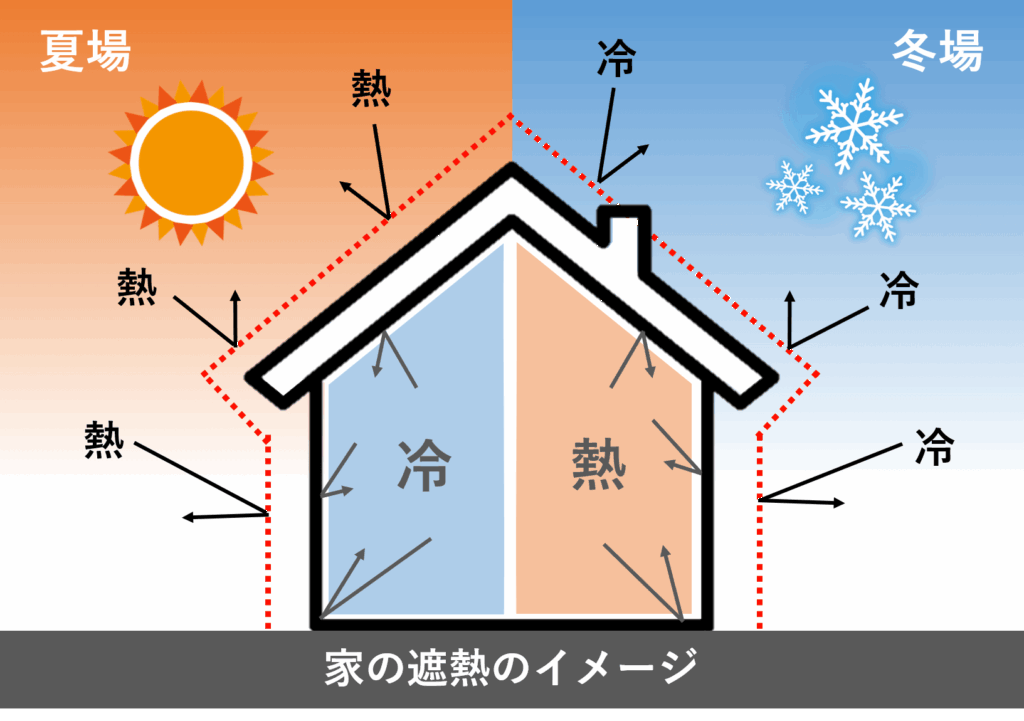

【低気密・低断熱の家と高気密・高断熱の家の違い】

「低気密・低断熱の家」

熱がダダ洩れになるので、冬はエアコンをつけても温かい空気がどんどん外へ逃げ、夏は外の熱気がどんどん入ってきます。冷暖房費が余計にかかるだけでなく、室内と外の温度差が大きくなるので、壁の中や床下で結露が起きやすくなります。

「高気密・高断熱の家」

家の隙間をなくし、外の熱を遮断することで、夏はエアコンの冷気が逃げず、冬は暖房の熱を逃がしません。室内と外の温度差が小さくなるので、壁の中や床下で結露が起きにくくなります。

このように、高気密・高断熱の家は、一年中室内の温度を快適に保つことができるので、冷暖房に頼りすぎる必要がなくなり、電気代もぐんと抑えられます。そして何よりも、結露を防いでカビやダニの繁殖を防ぐことができるのです。

結露を防いで、アレルギーの原因になるカビ・ダニを寄せ付けない

壁の中や床下の見えない結露は、高気密・高断熱住宅にすることで解決できます。

高気密・高断熱の家は、家全体の温度差を小さく保つことができます。これにより、暖かい空気が壁の中で冷やされたり、冷たい空気が壁の中で温められたりして結露が起きることを防ぎます。

カビやダニは、湿度と温度が繁殖の条件となります。高気密・高断熱住宅にすることで、この繁殖条件を根本から断つことができるのです。

窓の結露も激減するので、毎日せっせと拭き掃除をする手間もなくなります。

「家の中がいつもカラッとしていて、子どもが以前より元気に過ごせるようになった」というお声を多くいただきます。 高気密・高断熱の家は、アレルギーの原因を根本から絶つだけでなく、家の中が一年中快適な温度で保たれるため、ご家族みんなが心地よく健康に暮らすことができます。

計画的な換気で、いつも家の中の空気がキレイ!

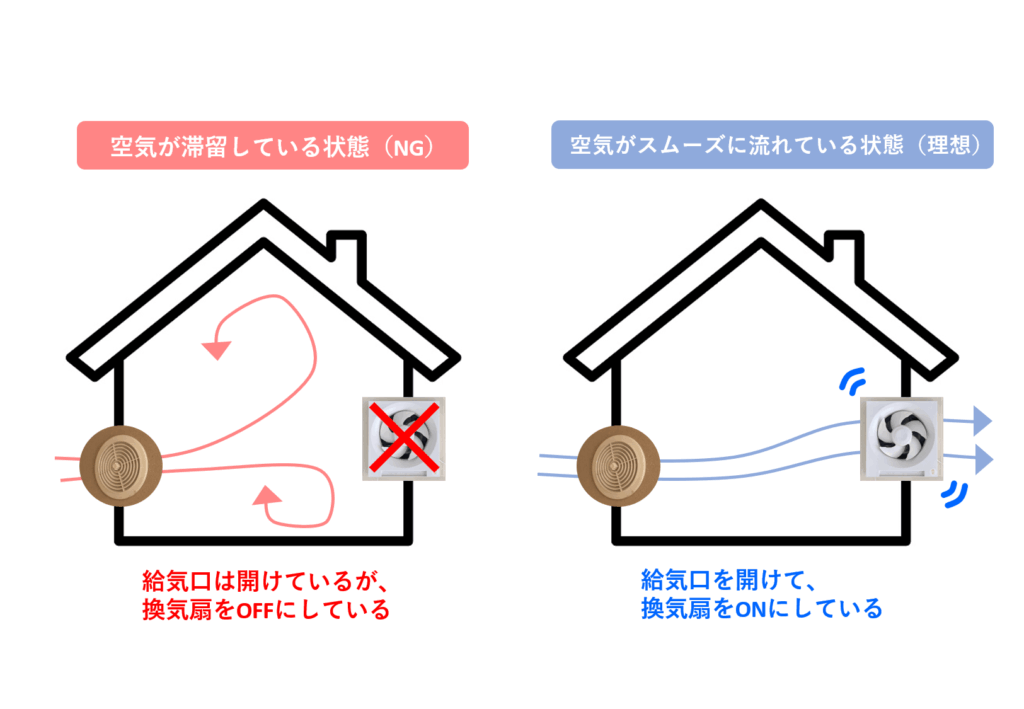

「高気密の家だと、空気がこもってカビやダニが増えるのでは?」そう心配されるお母さんもいらっしゃいますよね。実は、その逆なのです。

隙間だらけの家は、窓を開けなくても風が吹き込むため「自然換気」が行われていると思われがちですが、実際は、外から入ってくる空気の質も量もバラバラです。

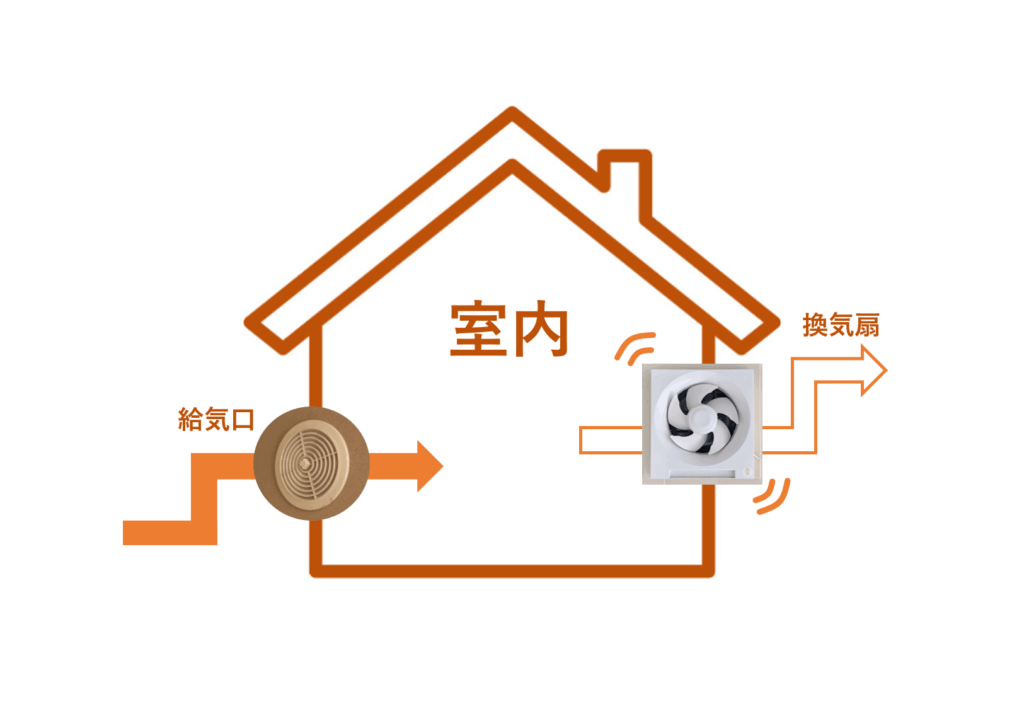

一方、高気密・高断熱の家は、「計画的な換気」が欠かせません。高気密の家は隙間が少ないため、給気口から取り入れた新鮮な空気が、排気口に向かって効率よく流れていきます。これにより、家全体の空気がいつもきれいに保たれます。

「でも、冬はせっかく温めた空気が逃げてしまってもったいないのでは?」

その点もご安心ください。高性能な換気システムには、熱交換機能がついたものがあります。これは、外の新鮮な空気を取り込む際に、室内の暖かい空気と熱だけを交換して、室内の温度を保ちながら換気してくれる優れものです。これにより、冷暖房の効率が落ちることなく、省エネで快適な室温を維持できます。

もちろん、今お使いの換気扇や給気口を正しく使うだけでも、計画的な換気に近づけることは可能です。詳しくは、後述する【意外な落とし穴】換気扇を正しく使えていますか?で詳しく解説します。

このように、高気密・高断熱の家は、高性能な換気システムと組み合わせることで、常に家の中の空気をきれいに保ち、カビやダニの増殖を防ぎながら、快適な暮らしを実現します。

掃除がラクになる意外なメリットも!

アレルギーの原因となるカビやダニを減らすことができたら、次はハウスダスト対策ですね。

高気密・高断熱の家は、気密性が高いので、外からの花粉やホコリ、PM2.5などが家の中に入り込みにくいというメリットがあります。

ですが、毎日のハウスダスト掃除も大切です。

お子様のアレルギー対策のためにも、いつも家をきれいに保ちたいけど、毎日の家事や育児でなかなか掃除まで手が回らない……そう感じている方も多いのではないでしょうか。

そんなお母さんにおすすめなのが、「出しっぱなしにしない収納」を心がけることです。

おもちゃや衣類、本などを収納場所にしまうだけで、ホコリがたまる場所を減らすことができます。特に床に物がない状態を保つことで、掃除機やフローリングワイパーをかけるのがとても楽になります。

高気密・高断熱の家で、結露からくるカビやダニの心配が減ることで、ホコリや塵などのハウスダスト対策に集中できるようになります。

毎日のお掃除がグッと楽になり、お母さんの負担も減ります。家がきれいな状態を保ちやすくなるので、いつも気持ちよく過ごせるようになります。

【知っておくべきこと】高気密・高断熱住宅が「カビる」と言われる理由

ネットで「高気密・高断熱住宅」と検索すると、「カビやすい」「空気がこもる」といったデメリットを目にして、不安になる方もいるかもしれません。

でも、安心してください。高気密・高断熱住宅そのものがカビの原因になるわけではありません。その根本的な原因は、「正しい知識」と「適切な使い方」が欠けていることにあります。

ここでは、誤解されがちな高気密・高断熱住宅の注意点について、専門家の視点から詳しく解説します。

【意外な落とし穴】換気扇を正しく使えていますか?

高気密・高断熱住宅が「カビる」と言われる最大の理由は、計画換気が正しく機能していないことにあります。

前の項目で少し触れましたが、高気密住宅は隙間が少ないため、意図的に空気の入り口(給気口)と出口(排気口)を設けて、家全体の空気を計画的に入れ替える必要があります。

しかし、この換気システムがうまく機能していないと、家の中の湿気が外に排出されず、カビや結露の原因になってしまうのです。

例えば、

「給気口が開いていない」

給気口を閉めたままにすると、外から新鮮な空気が入ってこず、換気システムがうまく機能しません。

「換気扇が回っていない」

キッチンの換気扇や、24時間換気システムを止めてしまうと、室内の汚れた空気が排出されなくなります。

「給気口やフィルターが汚れている」

給気口やフィルターにホコリがたまると、空気の通り道が塞がれてしまい、換気量が不足します。

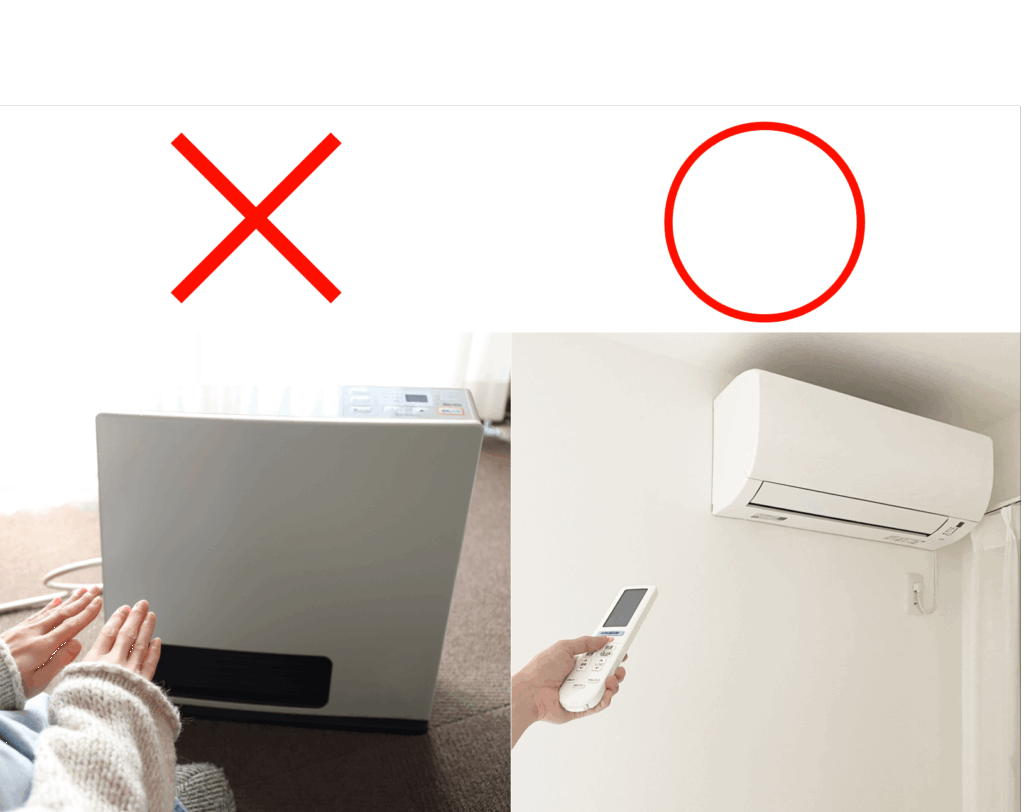

【暖房設備】ガス、灯油ファンヒーターは使わないで!

ご家族の健康を守るためには、どのような暖房器具を使うかも非常に重要です。

高気密・高断熱住宅では、石油ストーブやガスファンヒーターといった、部屋の中で火を燃やすタイプの暖房器具(開放型燃焼器具)は絶対に使わないでください。

その理由は、燃焼時に発生する燃焼ガスや、多量の水蒸気が室内にこもりやすいためです。

「一酸化炭素中毒のリスク」

燃焼によって一酸化炭素が発生し、気密性の高い家では外に逃げにくいため、一酸化炭素中毒のリスクが高まります。

「結露の原因」

灯油1Lを燃焼させると、約1Lの水分が発生すると言われています。この大量の水蒸気が室内に充満し、結露の原因となってしまいます。

高気密・高断熱住宅の暖房は、エアコンを使用するのが主流です。近年のエアコンは暖房性能が非常に向上しており、少ないエネルギーで家全体を効率よく暖めることができます。

エアコンは、燃料を室外で燃焼させ、その熱を室内に取り込む仕組みのため、燃焼ガスや水蒸気が発生せず、お子さまやご家族の健康を守る上でも安心です。

【専門家でも難しい?】家の性能は「施工力」で決まります

「高気密・高断熱住宅って、どの会社に頼んでも同じなのかな?」そう思われるかもしれません。

実は、高気密・高断熱住宅の性能は、「施工力」で大きく差が出ます。どんなに優れた設計図があっても、それを実現する技術や知識がなければ意味がないからです。

アレルギーの原因となる壁の中や床下の結露は、確かな施工技術と施工管理力があれば十分に防ぐことができます。

・壁内部の湿気の通り道を緻密に計算する。

・家のなかの場所に応じた断熱材を選ぶ。

・断熱材を隙間なく完璧に施工する職人の技。

断熱材の性能を最大限に引き出すためには、隙間なく完璧に施工することが不可欠です。職人の経験と技術と施工管理者の力量が問われる部分です。

窓自体も結露しにくい高性能なサッシやガラスを選ぶ。

窓は熱の出入りが最も多い場所の一つです。結露しにくい高性能なサッシやガラスを選ぶことも重要です。

さらに、「計画換気」を活かす丁寧な気密施工も鍵となります。

家に隙間が多いと、そこから空気が漏れてしまい、設計通りの空気の流れが生まれません。熟練の職人が目に見えない小さな隙間まで気密処理を施し、知識を持った施工管理者が確認しながら工事を行うことが、計画通りに換気システムを機能させるために絶対に必要な「高い気密性(C値の小ささ)」を保つことにつながります。 お子さまの健康を守る家づくりは、信頼できる専門家と一緒に進めることで、安心な未来へと繋がります。

家の隙間を表す「C値」ってなに?

お子さんのアレルギー対策に高気密・高断熱住宅が良いと知っても、ご自宅がそれに該当するのかどうか、気になりますよね。そこで、まずはご自宅の「隙間の量」を測る「C値」についてご説明します。

C値とは、「相当隙間面積」のことで、建物の延べ床面積1平方メートルあたり、どれくらいの隙間があるかを数値で表したものです。

C値1.0は、「延べ床面積1㎡あたり1cm²の隙間面積がある状態」を意味します。

計算式だと、100平方センチメートル ÷ 100平方メートル = 1平方センチメートル/平方メートル。

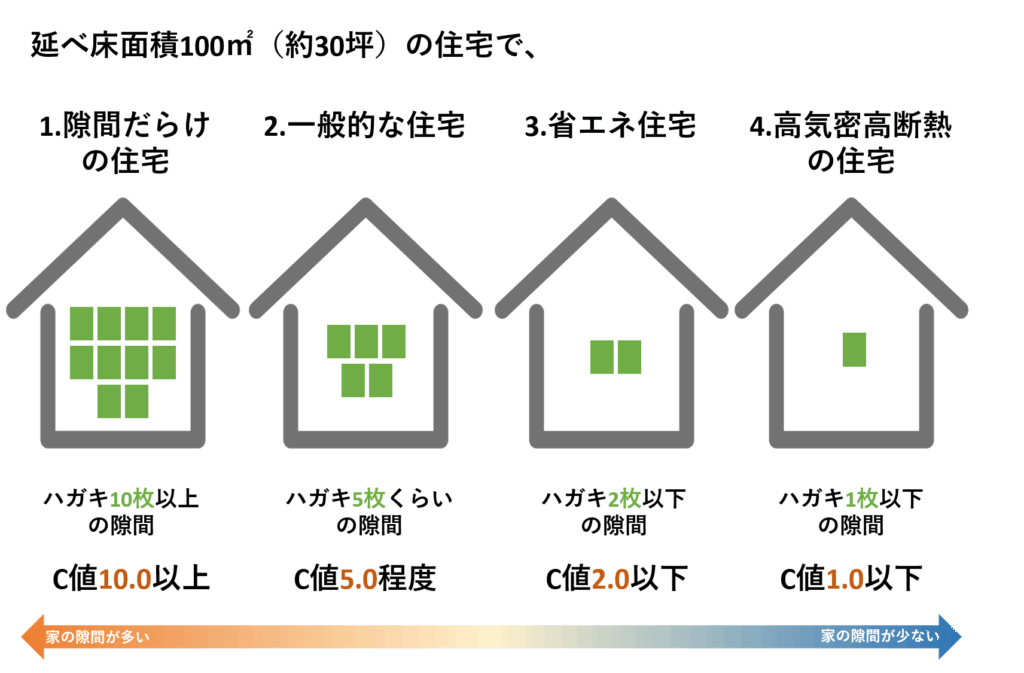

わかりやすくいうと、延べ床面積100㎡(約30坪)の住宅であれば、建物全体で合計100cm²(ハガキ1枚分程度)の隙間があることになります。

延べ床面積100㎡(約30坪)の住宅で、

1.隙間だらけの住宅の C値は、10.0以上で、ハガキ10枚以上の隙間があり。

2.一般的な住宅のC値は、5.0程度で、ハガキ5枚くらいの隙間があり。

3.省エネの住宅のC値は、2.0以下で、ハガキ2枚以下の隙間があり。

4.高気密高断熱の住宅のC値は、1.0以下で、ハガキ1枚以下の隙間があり。

C値が小さければ小さいほど、「家の隙間が少ない」ことを意味します。反対に、C値が大きいと、家中に隙間がたくさんあることになります。

【隙間が多いとどうなる?】

隙間が多い家では、計画的な換気ができず、外から冷たい空気が入り込んだり、壁の内部で結露が起こったりしやすくなります。この結露こそが、カビやダニが繁殖する大きな原因になるのです。

このように、ご自宅の隙間の量を数値で知ることで、どのような対策が必要かが見えてきます。

C値が小さいほどアレルギー対策に有利な理由

C値が小さい、つまり隙間の少ない家がアレルギー対策に有利なのは、次の3つの理由が挙げられます。

1.計画的な換気ができるから

C値が小さいと、換気システムで計算された通りに空気が入れ替わります。家の中のよどんだ空気や、カビ・ダニの胞子、花粉などを効率よく外に出すことができます。逆に隙間が多い家では、換気扇を回しても、隙間から外の空気が入ってきてしまい、計画通りに換気が行われません。

2.カビやダニが発生しにくいから

隙間が少ないと、壁の内部で結露が起こりにくくなります。カビやダニは湿気が多い場所で繁殖するため、結露を防ぐことで根本的な原因を絶つことができるのです。

3.外部からのアレルゲン侵入を防げるから

花粉やPM2.5などのアレルゲンは、家のわずかな隙間からも侵入してきます。C値が小さい家は隙間が少ないので、外部からのアレルゲンの侵入を防ぎ、家の中の空気をきれいに保つことができます。

実は、日本で省エネ住宅の基準が法律で定められたのは2015年。それ以前に建てられた家の多くは、断熱材が不十分だったり、隙間が多い可能性があります。

お子さんのアレルギーに悩んでいるご家庭は、ご自宅のC値を一度調べてみることをおすすめします。

専門家にお願いする「気密測定」の流れと費用

「うちの家はどれくらいの隙間があるんだろう?」そう思ったら、専門家による「気密測定(C値測定)」をおこなうことができます。

気密測定は、特殊な機械を使って家全体の隙間の量を正確に測る方法です。

ここでは、一般的な測定の流れと費用をご紹介します。

【気密測定の流れ】

1.事前準備

まずは、測定を依頼する業者と日程を調整します。測定当日は、家中の窓やドアを閉め、換気扇や給気口をふさぐなどの準備をします。

2.機械の設置

専用の機械(気密測定器)を、玄関や掃き出し窓などに設置します。

3.測定の実施

機械を稼働させ、家の中の空気を吸い出すことで、室内と室外に気圧差を生じさせます。このとき、家全体の隙間から空気がどれだけ入ってくるかを測定します。

4.結果の算出

測定器が収集したデータから、ご自宅の正確なC値を算出します。その場で測定結果がわかります。

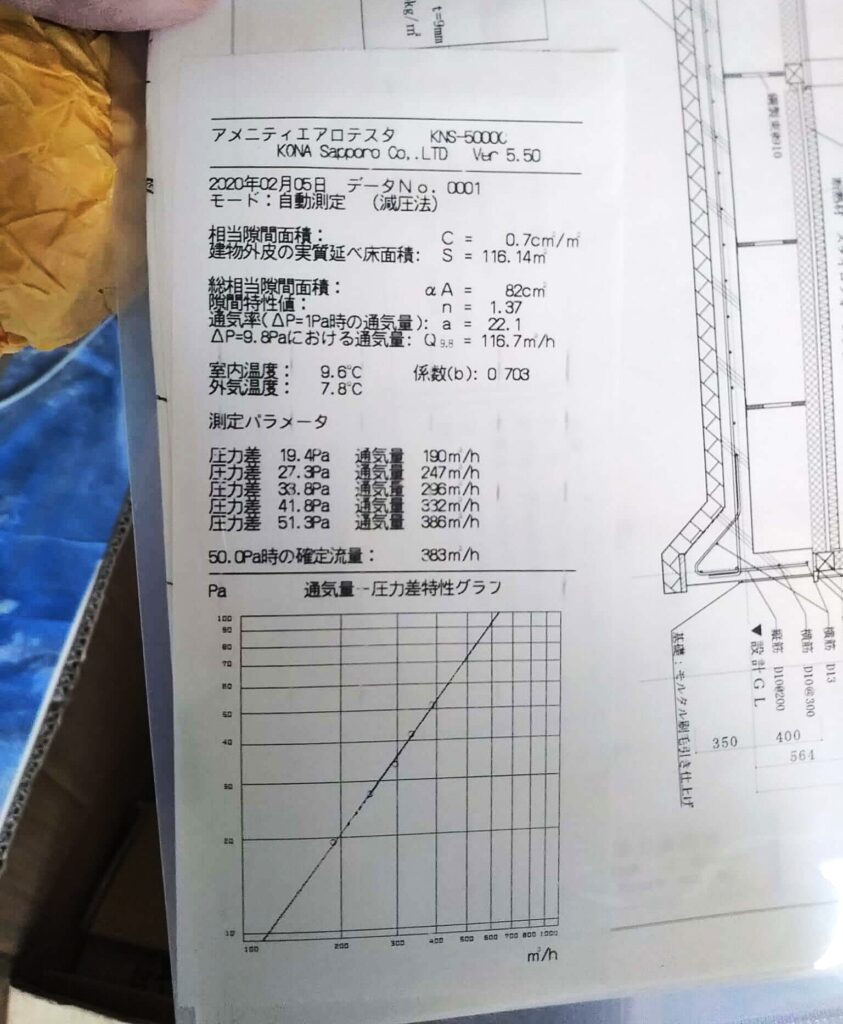

写真の検査結果では、相当隙間面積がC値のことで、C=0.7㎠/㎡という結果がでました。1㎡(1m×1mの正方形の広さ)に、0.7㎠(0.7㎝×0.7㎝の正方形の広さ)の隙間があることがわかりました。高気密高断熱の住宅のC値は、1.0以下なので合格が証明されたことを確認することができます。

5.気密測定の費用

2013年に省エネ基準により断熱材が義務化される以前に建てられた住宅の場合は、ほとんどが気密測定C値が5.0以上になりますので、測定の必要はないかもしれませんが、測定を希望される場合は、気密測定費用(ダイワ住研)は、55,000円(税込)になります。 それよりもダイワ住研では、高気密高断熱化の工事をおこなったタイミングで、気密測定を実施し、C値の結果から高気密高断熱の住宅になったことを確認することをおススメします。

ご自宅の隙間を数値で「見える化」することで、アレルギー対策に向けた次のステップが明確になります。まずは、お気軽にご相談ください。

今の家でも大丈夫!リフォームで快適な高気密・高断熱住宅へ

「うちの家は築年数が古いから、リフォームで高気密・高断熱にするのは無理なんじゃない?」

そう思っていませんか?ご安心ください。

今お住まいの家でも、リフォームによって高気密・高断熱の性能を高めることは十分に可能です。とくに、お子さまのアレルギー対策を考えるなら、結露を防ぐためのリフォームは非常に効果的です。

ここでは、ご家庭でできる具体的なリフォーム方法を、一つずつ分かりやすくご紹介します。

窓やドアを変える「開口部リフォーム」

家のなかで、最も熱が出入りしている場所はどこだと思いますか?

じつは、窓やドアといった「開口部」なんです。

冬は家全体の熱の半分以上が窓から逃げ出し、夏は家全体に入ってくる熱の7割以上が窓から入ってくると言われています。つまり、窓の断熱性を高めることは、高気密・高断熱の家にするための第一歩と言えるでしょう。

窓の断熱性を高めるリフォームには、いくつかの方法があります。

1.複層ガラス(ペアガラス)

ガラスを2枚重ねて、その間に空気の層を作る方法です。この空気の層が、魔法瓶のように熱の伝わりを抑えてくれます。

2. Low-E複層ガラス

複層ガラスの片面に、特殊な金属膜をコーティングしたものです。この膜が熱を反射する役割を果たし、さらに高い断熱効果を発揮します。

3.内窓(二重窓)

今ある窓の内側にもう一つ窓を取り付ける方法です。窓と窓の間にできた空気層が、高い断熱効果を生み出します。工事が比較的手軽なのもメリットです。

4.樹脂サッシ

熱を伝えやすいアルミ製のサッシを、熱を伝えにくい樹脂製のものに交換します。窓全体の断熱性が大幅に向上し、窓の結露もグッと減ります。

窓の断熱性を高めることは、冷暖房の効率を上げるだけでなく、結露を防いでカビやダニの発生を抑えることにもつながります。

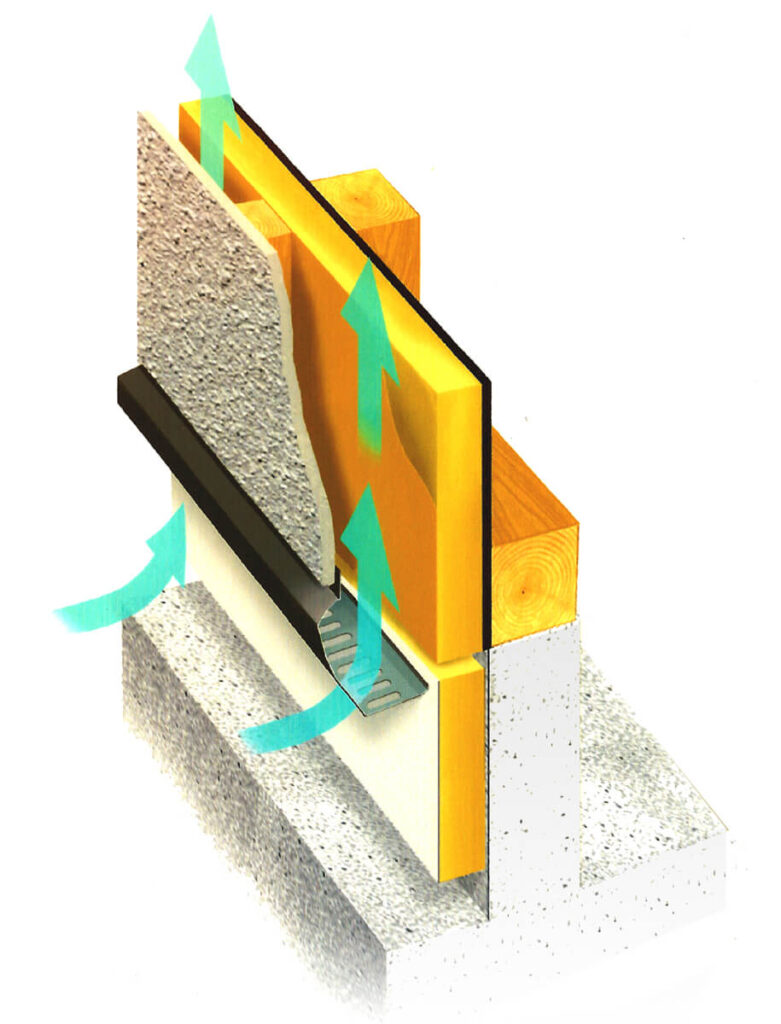

壁や床に断熱材を入れる「断熱リフォーム」

カビやダニの温床となる「壁のなか」や「床下」の結露。これを根本から解決するには、断熱材を適切に入れることが欠かせません。

リフォームでは、主に「壁」「床下」「天井」に断熱材を充填する工事を行います。

「壁」

壁の内側に断熱材を隙間なく詰めることで、外からの冷気や熱気をシャットアウトします。同時に、湿気を防ぐための工夫も施すことで、壁内部の結露を防ぎます。

「床下」

床下にも断熱材を入れます。これにより、床から伝わる冷気を防ぎ、足元の冷えを解消するだけでなく、床下の結露も防ぐことができます。

断熱材をただ入れるだけでなく、断熱材の性能を最大限に引き出すために、通気路を塞ぐことも重要です。これにより、壁の内部に湿気がこもるのを防ぎ、健康的な住まいを実現します。

断熱リフォームは、家全体をまるごと魔法瓶のようにすることで、結露の発生を根本から抑え、一年中快適な温度に保つことができるのです。

断熱材の種類、家のどの部分にどんな種類の断熱材をどのように施工することが、効果的なのかを現場の経験をもとに紹介していますので、合わせてご覧ください。

夏場の強い日差し対策「遮熱リフォーム」

高気密・高断熱の家は、冬は暖かい空気を逃がさないので快適ですが、夏は一度家の中に入った熱がこもりやすいという側面もあります。そこで大切なのが、夏場の強い日差しをシャットアウトする「遮熱リフォーム」です。

遮熱リフォームを組み合わせることで、冷房効率が格段に上がり、断熱材の性能を最大限に引き出すことができます。

具体的な遮熱リフォームの方法は、以下のとおりです。

1.遮熱塗料

屋根や外壁に、太陽光を反射する特殊な塗料を塗ります。まるで白い服を着ると涼しく感じるように、塗料が太陽の熱を跳ね返すことで、建物内部の温度上昇を抑えます。

2.遮熱シート

屋根裏や外壁の内側に、アルミなどの金属を使ったシートを貼る方法です。高い反射率で熱をカットします。

3.遮熱ガラス・フィルム

窓は最も熱が入りやすい場所です。遮熱効果のあるガラスに交換したり、窓に専用のフィルムを貼るだけでも、日差しによる室内温度の上昇を抑えることができます。

4.天井裏に断熱材

天井裏に遮熱性能の高い断熱材を充填することで、屋根から伝わる日射熱や熱気を効果的に遮断し、室内の快適性を向上させることだできます。

これらの遮熱リフォームを断熱リフォームと組み合わせることで、一年中快適で、アレルギーの原因となる結露も防ぐことができる、理想的な住まいが実現します。

換気システムを整える

高気密・高断熱住宅では、家全体の空気の入れ替えを計画的に行うことが、健康な暮らしに欠かせません。

窓を開けても風まかせの自然換気と違い、適切な換気システムを導入することで、常にきれいで新鮮な空気を保つことができます。

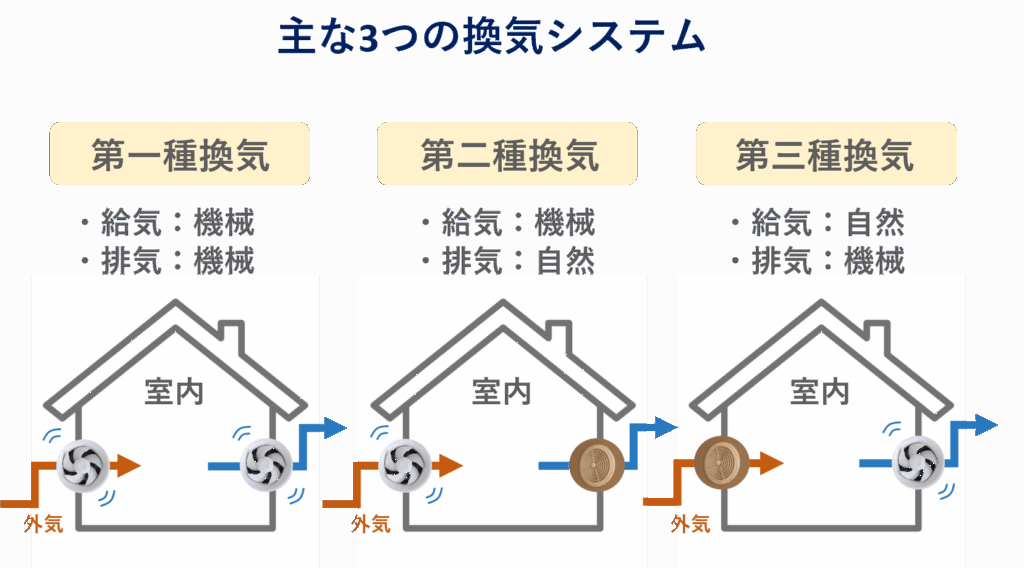

主な換気システムには、以下の3つのタイプがあります。

1.第一種換気システム

機械で空気を取り入れ、機械で空気を排出する方式です。換気量を最も正確にコントロールできるため、高気密・高断熱住宅に最適です。

また、熱交換換気扇を取り付ければ、外の新鮮な空気を取り込む際に、室内の暖かさや涼しさを回収できます。これにより、エアコンの効率を落とさずに換気ができるので、省エネにもつながります。まるで、冷たい牛乳と温かい牛乳を混ぜるように、熱だけを交換してくれるイメージです。

2.第二種換気システム

機械で空気を取り入れ、自然に排出する方式です。

3.第三種換気システム

自然に空気を取り入れ、機械で排出する方式です。

露を防ぎ、カビやダニの発生を抑えるためには、空気の流れをきちんとコントロールすることが大切です。 お子さまの健康を守るためにも、家の性能に合わせた適切な換気システムを検討しましょう。

まとめ:高気密・高断熱化のリフォームで健康で快適に。

いかがでしたでしょうか。

お子さんやご家族のアレルギーの原因は、もしかすると、家の中に潜むカビやダニといったアレルゲンかもしれません。特に断熱が不十分な家では、壁や床下、天井の内部で結露が発生しやすく、これがカビやダニの温床になってしまうのです。

1980年代以前に建てられた住宅の多くは、断熱材がほとんど使われていなかったり、ごく薄いものしか入っていなかったりします。1999年に省エネ基準が大きく改正され、2013年には義務化の流れが強まりましたが、それ以前の基準が甘い住宅でも、断熱、窓、遮熱リフォーム、計画的な換気を行うことで、アレルギー対策につながる高気密高断熱の家に生まれ変わります。

高気密・高断熱の家は、家の中の温度差を小さく保ち、結露を防ぐことで、アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖を根本から抑えます。さらに、外部からの花粉やホコリの侵入も防ぐので、常にきれいな空気の中で過ごせるようになります。

今お住まいの家を、ご家族が健康で快適に、そして安心して長く住み続けられるよう、私たちがお手伝いします。どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者プロフィール

和田 隆之(わだたかゆき)

株式会社ダイワ住研 代表取締役

45年にわたり約3,800件の工事を手がける。25年前、自宅を建て替えた際に娘がぜんそくを発症。

この経験から、断熱性ばかりを追求した家が必ずしも健康的ではないと気づき、現在は、家族が健康に暮らせる「空気のきれいな家」の重要性を伝え、住環境の改善に尽力している。