断熱材の種類と特徴を徹底解説!家の寒さ・暑さ、結露をなくす選び方

2025.10.4

アレルギー対策

冬は寒くて、夏は暑い。電気代がどんどん高くなっていくし、窓の結露やカビも気になる…。「昔建てた家だから仕方ないのかな?」と諦めていませんか?

実は、適切な断熱リフォームをすることで、今のお家がもっと快適な「高気密高断熱」な家に生まれ変わり、家族みんなが健康に過ごせる場所に変わります。

この記事では、あなたの家のお悩みを解決するヒントを、専門家が教える「断熱材」の話を交えてご紹介します。

【この記事でわかること】

・あなたの家のお悩み(寒さ・暑さ、高い光熱費、結露など)がなぜ起こるのか

・断熱材の種類とそれぞれの特徴、どんな場所にどの断熱材が向いているのか

・滋賀県の気候に合わせた、プロならではの断熱材の選び方

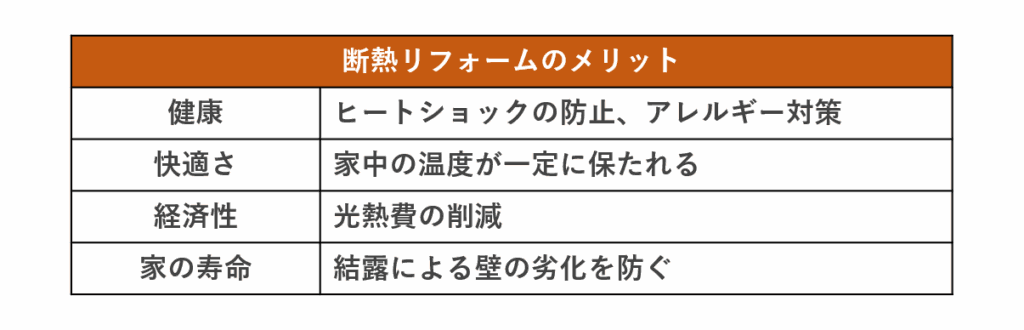

・断熱リフォームをすることで、どんな良いことがあるのか(快適さ、電気代の節約、健康へのメリット)

断熱材の基本を知ろう!家の不満と断熱材の関係

「断熱材って何?」素朴な疑問をプロが解説します

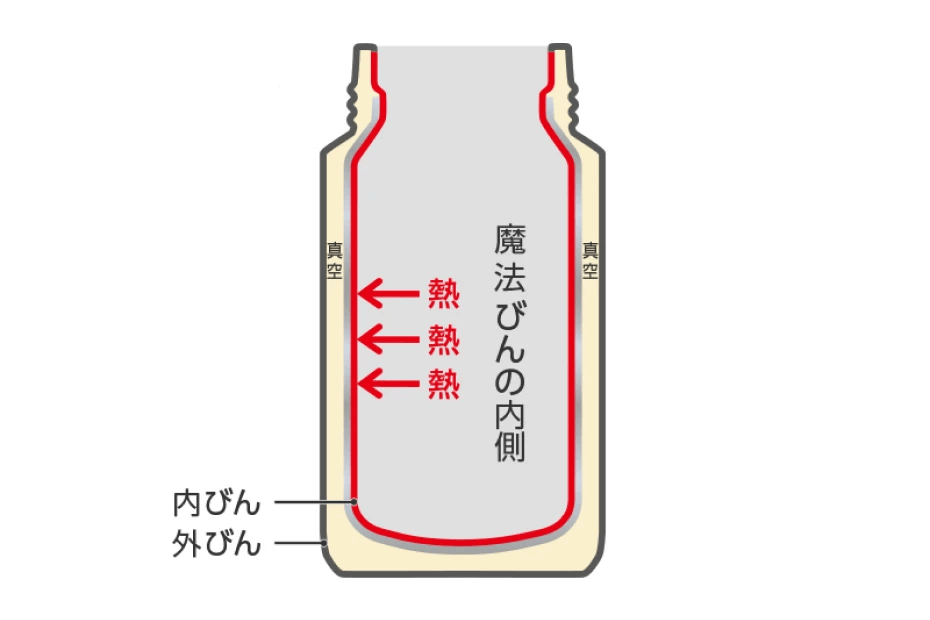

「断熱材」という言葉は聞いたことがあっても、それがどんなものなのか、いまいちピンとこない方も多いかもしれませんね。専門家として、この「断熱材」について、一番わかりやすい方法でお伝えします。

ずばり、断熱材は、お家を「魔法瓶」にしてくれる材料です。

想像してみてください。冷たい飲み物を入れた魔法瓶は、いつまでも冷たいままですよね?逆に、熱い飲み物を入れても、外に熱が逃げないので温かいままです。これは、魔法瓶の中と外を、熱が伝わりにくい層で仕切っているからです。 お家もこれと全く同じです。

冬は、せっかく暖房で温めた空気が、壁や屋根、床からどんどん外に逃げてしまいます。夏は、ギラギラと照りつける太陽の熱が、壁や屋根を伝って家の中に入ってきてしまいます。

そこで登場するのが断熱材です。

お家の壁や天井、床に断熱材を敷き詰めることで、魔法瓶のように熱の移動をブロックし、外の暑さや寒さをシャットアウトしてくれます。つまり、冷暖房の熱を外に逃がさず、一年中快適な温度を保ってくれる、まさに「お家を快適にする魔法の素材」なんです。

家の不満、もしかして「断熱材」が原因かも?

「昔の家だから仕方ない」と諦めていたお家の寒さや暑さ、その原因は、もしかすると断熱材が十分に入っていないことかもしれません。

特に、1990年代よりも前に建てられたお家は、今のような省エネ基準がなかったので、断熱材が全く入っていなかったり、入っていてもごくわずかだったりすることがほとんどです。

「うちの家はそこまで古くないのに…」と思った方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、比較的新しいお家でも、こんな問題が起きている可能性があります。

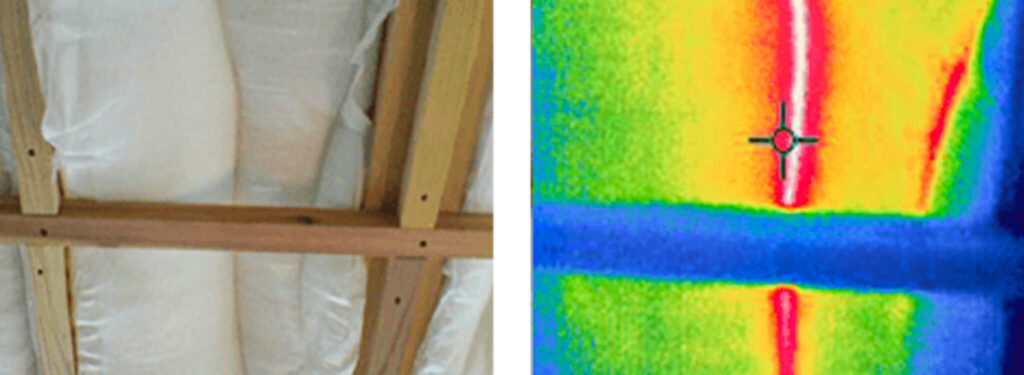

上記の写真は、サーモグラフィーカメラで撮影した、家の断熱材を撮影したもの。左の写真を見ると、断熱材の継ぎ目は詰まっているように見えますが、右の写真で見ると、青色の部分があり、断熱材が不十分なことが分かります。

1. 断熱材が足りていない

壁の厚みに対して断熱材が薄かったり、必要な場所に入っていなかったりすると、熱が逃げやすくなってしまいます。

2. 断熱材に隙間がある

施工の際にわずかな隙間ができてしまうと、そこから熱が出入りしてしまい、せっかくの断熱効果が台無しになってしまいます。この小さな隙間から、冷たい空気がスーッと入ってくる「すきま風」を感じることもあります。

3. 断熱材がずれてしまっている

地震や家の揺れ、経年劣化などが原因で、壁の中で断熱材がめくれたり、下にずり落ちてしまうことがあります。そうなると、断熱材がなくなってしまった部分から熱が筒抜けになってしまいます。

このような状態では、いくら高性能なエアコンをつけても、その熱は壁や天井からどんどん逃げてしまい、光熱費ばかりかかってしまう悪循環に陥ってしまうのです。

快適な家は「断熱材」で決まる!その理由とは?

「断熱材が家の快適さを決める」と言われても、ピンとこないかもしれませんね。でも実は、断熱材は、家族みんなが健康で快適に過ごすための、家にとって一番大切な「縁の下の力持ち」なんです。

断熱材がきちんと施工されている家では、家中どこにいても、温度差がほとんどありません。

たとえば、リビングは暖かいのに、廊下や脱衣所に出た瞬間に「ヒヤッ」としたり、お風呂に入る前に震えるほどの寒さを感じたり…そんな経験はありませんか?この急激な温度差は、実は「ヒートショック」と呼ばれる健康リスクにつながることがあります。特に、小さなお子さんやご年配の方がいらっしゃるご家庭では、注意が必要です。

しかし、適切な断熱リフォームをすることで、家じゅうの温度が一定に保たれるため、この急な温度変化がなくなります。暖かいリビングから寒い廊下へ移動しても、「ヒヤッ」とすることがなくなり、冬でも安心して過ごせるようになります。

また、窓や壁に水滴がつく「結露」も、断熱材が不十分な家でよく起こる問題です。

この結露を放っておくと、壁の内部にカビが生えたり、ダニが繁殖する原因になってしまいます。断熱材によって結露を防ぐことは、アレルギーの原因となるカビやダニから、大切なご家族を守ることにもつながるのです。

このように、断熱材は単に「光熱費を安くする」だけでなく、家族の健康や安全を守る、大切な役割を果たしているのです。

どんな種類があるの?あなたにぴったりの断熱材を見つけよう

家の不満の原因が断熱材にあるかもしれない、そして断熱リフォームが家族の健康と快適な暮らしを守ってくれること、ここまででご理解いただけたかと思います。

ここからは、実際にどんな断熱材があるのか、具体的に見ていきましょう。一口に「断熱材」と言っても、実は様々な種類があり、それぞれに得意なこと、苦手なことがあります。

まずは、家づくりやリフォームでよく使われる代表的な3つの種類をご紹介します。

どの断熱材がいいの?代表的な種類をチェック

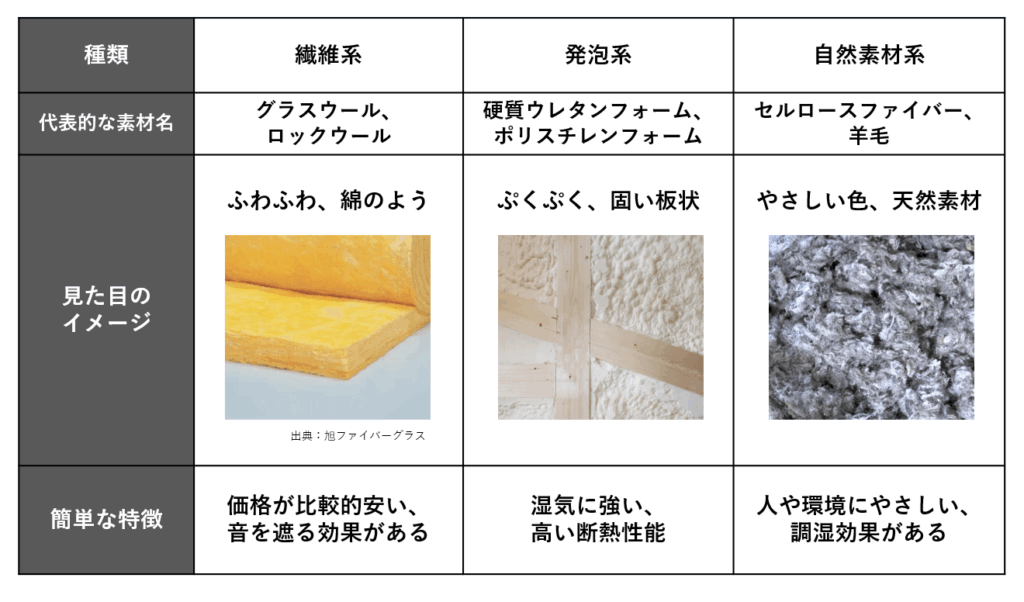

断熱材は、その素材によって大きく3つのタイプに分けられます。

1.ふわふわ素材の「繊維系」断熱材

グラスウールやロックウールに代表される、綿のような繊維が集まってできた断熱材です。とても軽くて、ふんわりとした見た目をしています。価格も比較的リーズナブルなものが多く、広く使われています。

2.ぷくぷく泡の「発泡系」断熱材

プラスチックを発泡させて、小さな泡がたくさん集まった板状の断熱材です。カチカチと固く、水に強いのが特徴です。その優れた断熱性能から、床下など湿気が気になる場所によく使われます。

3. 人にも家にもやさしい「自然素材系」断熱材

羊毛や木質繊維など、自然の素材を原料にした断熱材です。化学物質が含まれていないため、シックハウス症候群が気になる方や、アレルギーを持つお子さんがいるご家庭でも安心して使えます。

それぞれの断熱材には、それぞれ得意な場所や役割があります。この後の項目で、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

ふわふわ素材の断熱材?「繊維系」の特徴とメリット

まずは、断熱材の中でも特にメジャーな「繊維系断熱材」について詳しくお話ししますね。

「グラスウール」や「ロックウール」に代表されるこの素材は、ガラスや岩を溶かして繊維状にしたもので、その名の通り、綿菓子のようにふわふわとした見た目をしています。触ってみると少しチクチクすることもありますが、その繊維の間にたっぷりと空気を含んでいることで、熱を伝えにくくしているんです。

【繊維系断熱材のメリット】

メリット①価格がお手頃

他の断熱材に比べて、比較的安価で手に入ります。リフォーム費用を少しでも抑えたい、という方にとっては大きなメリットになります。

メリット②高い防音効果

繊維が複雑に絡み合っているため、音の振動を吸収してくれる効果があります。外からの車の音や、家の中の生活音を和らげてくれるので、より静かで落ち着いた空間を作ることができます。

メリット③火に強い

ガラスや岩が原料なので、燃えにくい性質を持っています。万が一の火事の際にも、燃え広がりにくいため安心です。

【繊維系断熱材のデメリット】

デメリット①湿気に弱い

水に濡れると断熱性能が大きく落ちてしまいます。そのため、湿気の多い場所では、湿気を防ぐための工夫が必要です。

デメリット②隙間ができやすい

ふわふわしている分、施工の際に少しでも隙間が空いてしまうと、そこから熱が逃げてしまう可能性があります。断熱材の性能を最大限に引き出すには、隙間なく、丁寧に施工することがとても重要です。

ぷくぷく泡の断熱材?「発泡系」のすごい性能と選び方

次に、もう一つの代表的な断熱材「発泡系断熱材」についてご紹介します。

このタイプの断熱材は、プラスチックを細かな泡状に発泡させて固めたもので、板状のものが一般的です。スーパーで売っている食品トレーや、家電製品の梱包に使われている「発泡スチロール」をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれませんね。この小さな泡の一つ一つに空気が閉じ込められているので、熱をしっかりとブロックしてくれるんです。

代表的なものには「スタイロフォーム」などがあり、その高い断熱性能から、床や屋根など特に断熱性能を上げたい場所に多く使われます。

【発泡系断熱材のメリット】

メリット①断熱性能がとても高い

繊維系に比べて密度が高く、熱の移動を防ぐ力が優れています。そのため、少ない厚みでも高い断熱効果を発揮します。

メリット②湿気に強い

発泡スチロールのように水をほとんど吸わないので、湿気の多い床下や、水回りの壁などでも安心して使うことができます。

メリット③軽くて扱いやすい

カッターなどで簡単に切ることができるので、柱と柱の間にぴったりと合わせて施工しやすく、隙間ができにくいというメリットもあります。

【発泡系断熱材のデメリット】

デメリット①燃えやすい素材がある

プラスチックが原料なので、素材によっては火に弱いものもあります。万が一の火事の際に燃え広がらないよう、難燃処理が施されているものを選ぶことが大切です。

デメリット②価格がやや高め

繊維系に比べて、価格は少し高くなる傾向にあります。

自然派ママ必見!人にも家にもやさしい「自然素材系」って?

最後に、化学物質を気にされる方や、アレルギーを持つご家族がいらっしゃる方におすすめの「自然素材系断熱材」をご紹介します。

この断熱材は、羊の毛から作られた「羊毛」や、新聞紙をリサイクルした「セルロースファイバー」など、天然の素材からできています。製造過程でも化学物質を使わないため、シックハウス症候群の原因になる心配がなく、小さなお子さんやペットがいても安心して使うことができます。

【自然素材系断熱材のメリット】

メリット①調湿効果が高い

湿気を吸ったり吐いたりする「調湿(ちょうしつ)」効果に優れています。湿気の多い夏は、家の中の余分な湿気を吸収し、冬は乾燥を防いでくれます。この効果のおかげで、結露やカビが発生しにくくなり、健康的な室内環境を保つことができます。

メリット②環境にもやさしい

リサイクルされた古新聞や、天然の羊毛など、環境に負担をかけにくい素材が使われています。環境問題に関心がある方にも、選んでほしい断熱材です。

【自然素材系断熱材のデメリット】

デメリット①価格がやや高め

製造コストがかかるため、他の断熱材に比べて価格が高くなる傾向があります。

デメリット②シロアリ対策が必要な場合も

素材によっては、シロアリに食べられてしまうリスクがあるため、防虫処理が施されているものを選ぶ必要があります。

自然素材系断熱材は、断熱性能はもちろん、家の中の空気を整えてくれる優秀な素材です。人にも家にもやさしい断熱材を選びたい方は、ぜひ検討してみてくださいね。

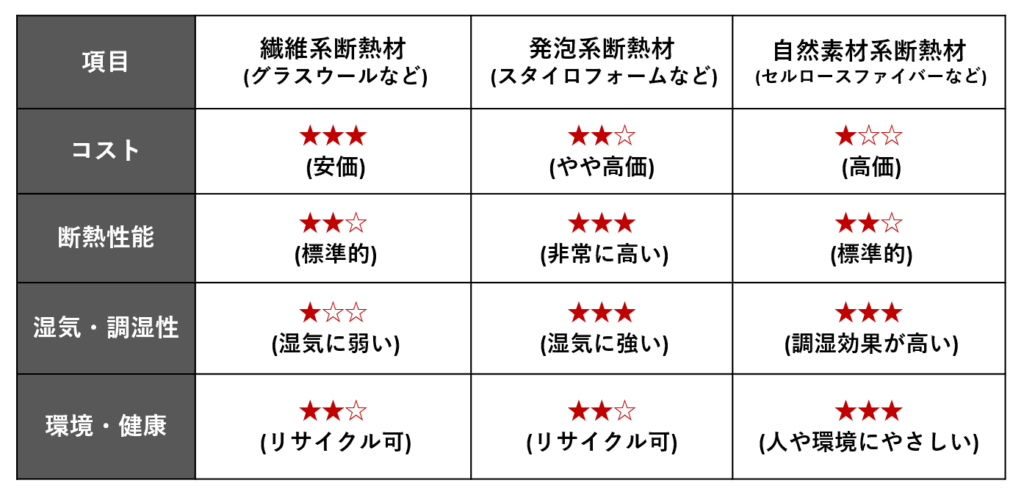

表の見方

★の数が多いほど、評価が高いことを示します。

コスト: リフォームにかかる費用を比較しています。

断熱性能: 熱を遮断する力の高さを示しています。

湿気・調湿性: 湿気に強いか、または湿気をコントロールする効果があるかを示しています。環境・健康: 素材が人や環境に与える影響の小ささを示しています。

この表は、それぞれの断熱材が持つ「得意なこと」と「苦手なこと」をざっくりと把握するのに役立ちます。断熱材選びの参考にしてくださいね。

「熱伝導率」って何?魔法の指標で断熱性を知る

ここまでで、いくつかの断熱材の種類と、それぞれの特徴が分かってきましたね。でも、「結局、どの断熱材が一番暖かいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

そこで、断熱材の性能を客観的に比較できる、魔法の指標をご紹介します。それが、「熱伝導率(ねつでんどうりつ)」です。難しそうな言葉に聞こえますが、実はとてもシンプルなんです。

ずばり、「熱伝導率」とは、「熱の伝わりやすさ」を示す数字のことです。

この数字が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱性能が高いことを意味します。

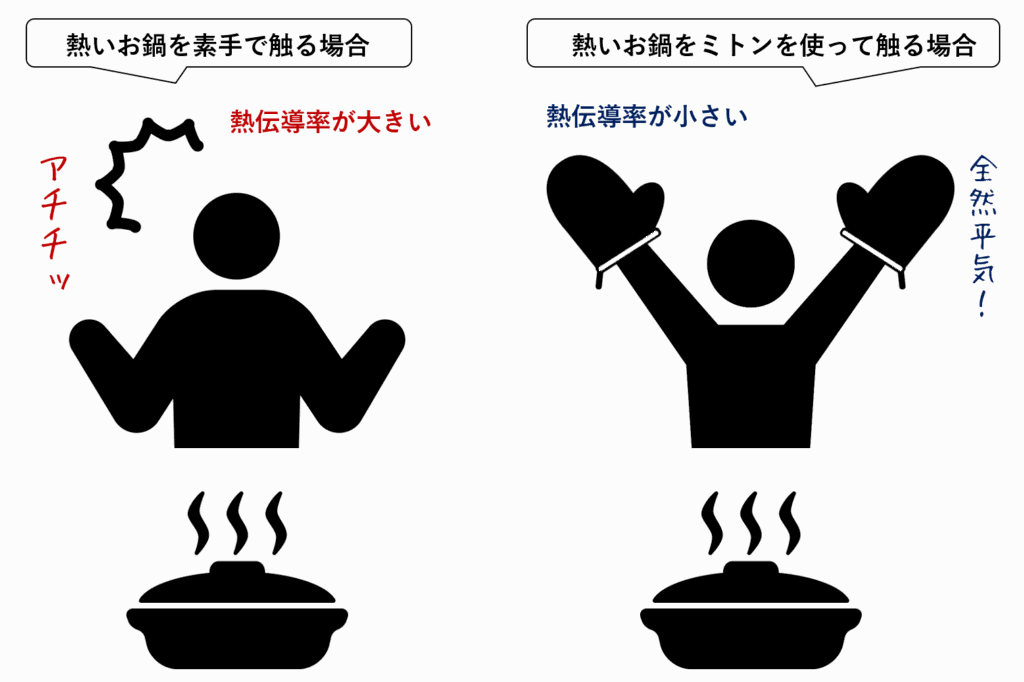

想像してみてください。熱いお鍋を素手で触ると熱いですよね?これは、お鍋の素材(金属など)が熱をとてもよく伝えるからです。この状態が「熱伝導率が大きい」ということです。一方、ミトンをはめてお鍋を持つと、熱さを感じませんよね。ミトンの素材(布など)は熱を伝えにくいので、熱伝導率が小さいのです。

断熱材もこれと同じです。

熱伝導率が小さい=ミトン🧤のように熱をブロックする力が強い

熱伝導率が大きい=お鍋のように熱をどんどん通してしまう

断熱材の性能は、この「熱伝導率」という数字で表されることが多いです。カタログなどを見ると、必ずこの数値が記載されています。たくさんの断熱材の中からどれを選ぶか迷ったときは、この数字を見比べてみましょう。

断熱材の性能を表す「熱伝導率」という数字は、まるで熱が家から逃げ出す「ドアの数」のようなものです。この数字が小さいほど、熱が逃げるドアが少ないので、断熱性能が高いということになります。

たとえば、次の2つの断熱材があったとします。

断熱材A:熱伝導率0.024

断熱材B:熱伝導率0.040

これを、大切な宝物(お家の暖かい空気)を守る家と想像してみてください。

断熱材Aの家は、熱が外に逃げるドアがたったの2つしかありません。

断熱材Bの家は、熱が外に逃げるドアが4つもあるので、熱がどんどん逃げてしまいます。

つまり、熱が逃げるドアが少ない熱伝導率の小さい断熱材Aの方が、お家を一年中快適に保つ力が優れているのです。 大切なのは、「数字が小さいほど、断熱性能が高い」ということです。カタログを見るときは、この数字に注目して、あなたの家にぴったりの「熱が逃げるドアが少ない断熱材」を選んでみてくださいね。

ただし、熱伝導率だけでなく、それぞれの断熱材が持つ特性(湿気に強いか、環境にやさしいかなど)も考慮して、あなたの家にぴったりの断熱材を選ぶことが大切です。

【プロが伝授】家の場所別!失敗しない断熱材の選び方

滋賀県の気候風土と断熱について

滋賀県にお住まいの皆さん、実は住んでいる場所によって、必要な断熱対策は少しずつ違うってご存じでしたか?

滋賀県は、真ん中に琵琶湖があり、その周りを山や川が囲んでいる自然豊かな土地です。そのため、大きく分けて湖南・湖東・湖西・湖北という4つのエリアがあり、それぞれの気候も少しずつ異なります。特に、冬の寒さは地域差が大きく、琵琶湖の北側にある湖北や湖西の北部では、雪が積もることが珍しくありません。

この地域の気候風土を考えると、断熱材選びには、プロならではの視点が必要です。

・湿度と結露に要注意!

滋賀県は琵琶湖やたくさんの川があるため、空気の中に含まれる水蒸気の量(これを飽和水蒸気量(ほうわすいじょうきりょう)と言います)が、他の地域に比べて多くなりやすい傾向があります。そのため、特に河川や森の近くにお住まいの場合は、湿気対策がとても大切になります。

・夏場の結露にも気を付けて

「結露は冬のもの」と思われがちですが、最近は夏場にも結露が増えています。家の外と中の温度差が大きいと、壁の内部で結露が発生し、カビの原因になることもあります。

私たちダイワ住研は、長年滋賀県で家づくりと向き合ってきました。その中で、地域ごとの気候風土や、立地条件に合わせた最適な断熱材を選ぶことが、いかに大切かを痛感しています。断熱材そのものの進化はもちろん、家全体を高性能にするための工法も日々研究し、お客様の家に最適なものを提案しています。

次の項目では、ご家族みんなが快適に過ごせるよう、床、壁、天井のそれぞれにぴったりな断熱材の独自の選び方を、私たちの経験も踏まえてご紹介していきますね。

冷えやすい足元から解決!床下に使うべき断熱材

「リビングは暖かいのに、足元だけなんだかヒンヤリする…」と感じたことはありませんか?その足元の冷たさ、実は床下から伝わってくる冷気が原因かもしれません。

床は、家全体の熱が逃げやすい場所の一つです。特に滋賀県のように湿気が多い地域では、床下の湿気対策がとても重要になってきます。

以前、私たちは湿気に弱い「繊維系」の断熱材(ロックウールマット)を床下に使っていました。しかし、湿気が多い床下では、断熱材が水分を含んで性能が落ちたり、カビが生えるリスクがありました。

そこで、長年の経験からたどり着いたのが、水に強く、ほとんど水を吸わない「発泡系」の断熱材です。現在採用している「押出法ポリスチレンフォーム」は、これを二重に敷き詰めることで、夏の「逆転結露」やじめじめした湿気もしっかり防ぎ、カビの発生を抑えることができます。

足元の冷えをなくし、夏場も快適に過ごすには、湿気に強い発泡系断熱材を床下に使うことが、とても効果的なのです。

夏の暑さ、冬の寒さにサヨナラ!壁に使うべき断熱材

お家の壁は、外の暑さや寒さが一番伝わってくる場所です。壁の断熱材は、家全体の快適さを大きく左右する、とても重要な役割を担っています。

私たちダイワ住研も、壁の断熱材については、長年の試行錯誤を重ねてきました。以前は、コストパフォーマンスに優れた「グラスウール」という素材を主に使っていました。一時期は「セルロースファイバー」を試したこともありましたが、費用が高く、施工に手間がかかるため、採用を中止しました。

そしてたどり着いたのが、現在主に使用している「ロックウール」という断熱材です。

なぜ、このロックウールをメインの壁用断熱材として採用しているのでしょうか?その理由は、大きく3つあります。

1. 「音」に強い、高い遮音性

ロックウールは、グラスウールよりも密度が高く、重いのが特徴です。この「重さ」が、外からの車の音や、近所の話し声といった生活音を効果的に吸収してくれます。静かで落ち着いた家で子育てをしたい、というお母さんにとって、これは大きなメリットになります。

2. 施工性(こうせい)が向上し、性能が安定

以前は、現場で断熱材を一つひとつ切って、柱と柱の間に隙間なくはめ込む作業が必要でした。しかし、現在は木造軸組み工法のパネル化が進み、施工性が向上し隙間ができにくくなりました。

3.総合的に見て、最もバランスが良い

ロックウールは、高い断熱性能と遮音性を持ちながら、コストも比較的抑えられます。大工さんからは「重いから大変」と少し不評ですが、そのデメリットを上回るメリットが、お客様の暮らしにはたくさんあると考えています。

現場発泡ウレタンフォームはなぜ使わないの?

壁の断熱材として、「現場発泡ウレタンフォーム」という、吹き付け式の素材もよく耳にするかもしれません。この素材は、隙間なく断熱できるというメリットがある一方で、私たちは採用していません。

その主な理由は、以下の3つです。

1. 結露が発生するリスクがある

ウレタンフォームは湿気を通さないため、もし壁の中に湿気が入ってしまうと、外に逃げられずにその場に留まってしまいます。これが結露を引き起こし、カビの原因になることがあります。

2. 遮音性が低い

ウレタンフォームは軽く、音の振動を吸収しにくい性質があるため、外からの音が気になる沿道などの立地には不向きです。

3.職人の腕で性能が変わる

現場で吹き付けるため、職人の技術によって断熱材の厚みが不均一になり、性能にバラつきが出てしまう可能性があります。

私たちは、お客様の家の立地条件を考慮して、最適な断熱材を提案しています。たとえば、幹線道路沿いなど、特に騒音が気になる場所には、遮音性がさらに高いセルロースファイバーをご提案することもあります。ただ、その分コストは高くなりますので、お客様とじっくり相談して決めています。

このように、私たちは、ただ断熱材を入れるだけでなく、滋賀県の気候や住まいの状況をプロの目で判断し、最適な方法をご提案しています。

屋根からの熱をシャットアウト!天井に使うべき断熱材

「2階の部屋が夏はサウナみたいに暑くて…」というお悩み、とても多いですよね。その暑さの原因は、屋根から降り注ぐ太陽の熱が、天井を伝って家の中に入ってきてしまうからです。

家の中でも、屋根や天井は最も外気の影響を受けやすい場所。断熱材を選ぶ際には、特に「熱を遮る力」が重要になります。

私たちダイワ住研は、天井の断熱材にも壁と同じく、ロックウールをおすすめしています。しかも、ただ敷き詰めるだけでなく、厚みを確保するために二重にしているのがポイントです。

なぜ、このようにしているのでしょうか?

その理由は、近年の「夏の猛暑対策」にあります。

以前は、壁と同様にグラスウールを使用していました。しかし、地球温暖化によって年々暑さが増す滋賀県の夏を考えると、より高い遮熱性(熱を遮る力)が必要だと判断したのです。

ロックウールの「重さ」が、熱を強力にブロック!

ロックウールは、グラスウールよりも密度が高く、重量があります。この重さが、屋根からの熱をしっかり遮断してくれるので、天井から熱が伝わりにくくなります。

また、厚みを二重にすることで、より高い断熱効果を発揮し、夏は涼しく、冬は暖かな室内環境を保つことができます。

大工さん泣かせのロックウール…しかし、お客様の快適さが最優先!

正直なところ、ロックウールは重いので、現場での搬入や施工には手間がかかります。大工さんからは「重くて大変だ」と言われることもあります。

しかし、私たちは、完成後のお客様の暮らしがどれだけ快適になるかを一番に考えています。施工に少し手間がかかっても、高い断熱性能と遮熱効果が得られるロックウールを二重にするという方法は、総合的なコストパフォーマンスが最も高いと判断しています。

また、天井に「吹き込む」形で施工するセルロースファイバーは、一時期使用を検討したこともありますが、天井裏の気流によって断熱材が動いてしまい、効果が安定しないというデメリットがありました。そのため、現在は採用していません。

このように、私たちダイワ住研は、断熱材の進化や気候の変化に対応するため、常に施工方法を見直しています。長年の経験と実績をもとに、お客様の家に最適な方法をご提案することをお約束します。

断熱リフォームで得られる「5つのうれしい変化」

断熱リフォームは、単に「家が暖かくなる」だけではありません。今まで当たり前だと思っていた不便や我慢がなくなって、家族みんなが心からくつろげる空間になるんです。断熱リフォームは、5つのうれしい変化をもたらします。

我慢しない暮らしへ!家じゅうどこでも快適になる秘密

たとえば、冬の朝。ベッドから出るのが億劫で、リビングに行くまで足元が冷え冷え…そんな経験はありませんか?断熱リフォームをすると、リビングはもちろん、廊下や脱衣所まで温度差がほとんどなくなります。家じゅうどこにいても、冷たい空気に「ヒヤッ」とすることがなくなり、寒い日でも安心して家の中を移動できるようになります。

高すぎる光熱費をなんとかしたい!家計にやさしい断熱リフォーム

「エアコンを一日中つけているのに、なかなか部屋が暖まらない(冷えない)」「電気代がどんどん上がって家計が苦しい」…そう感じている方は、家の熱が外に逃げているサインかもしれません。断熱材は、お家を魔法瓶のようにしてくれると、冒頭でお話ししましたね。しっかり断熱された家では、一度暖房や冷房で快適な温度にすれば、その温度を長く保つことができます。これにより、エアコンのつけっぱなしが減り、電気代を大きく節約できます。光熱費の削減は、子育て世代のご家庭にとって、とてもうれしい変化です。浮いたお金を、家族旅行や子どもの習い事など、もっと大切なことに使うことができます。

カビやアレルギーから家族を守る!健康的な住まいへ

家の窓や壁にできる水滴、これが「結露」です。断熱材が不十分な家は、この結露が発生しやすくなります。結露を放っておくと、壁の内部にカビが生えたり、ダニが繁殖する原因になってしまいます。カビやダニは、アレルギーやぜん息の原因になることもあり、特にお子さんの健康に大きな影響を与えます。断熱リフォームによって、家じゅうの温度が一定に保たれ、結露そのものができにくくなることで、カビやダニの発生を防ぎます。見た目にはわからない壁の内部まできちんと断熱することで、目に見えないカビやアレルゲンから、大切なご家族を守ることにつながるのです。

ヒートショックを防ぎ、家族の安全を守る

急な温度変化は、血圧の急上昇・急下降を引き起こし、心臓発作や脳卒中といった健康リスクを高める「ヒートショック」の原因となります。特に、リビングから寒い脱衣所や浴室に移動する際に起こりやすいとされています。断熱リフォームで家じゅうの温度差をなくすことは、ヒートショックのリスクを減らし、ご高齢の方やお子さんも安心して過ごせる安全な住まいづくりにつながります。

家の寿命が延びる

断熱材が不十分で結露が発生すると、壁の内部にカビが生えるだけでなく、木材を腐らせてしまうこともあります。家の構造材が腐ってしまうと、家の寿命を縮めることにもつながりかねません。断熱リフォームで結露を防ぐことは、家の構造材を健康に保ち、家そのものを長持ちさせることにもつながる、大切な変化なのです。

信頼できる施工業者を選ぶべき理由

断熱リフォームの成功は、どんなに良い断熱材を選んだとしても、「施工管理」にかかっていると言っても過言ではありません。断熱材にわずかでも隙間ができてしまうと、そこから熱が逃げたり、壁の内部で結露が発生したりして、せっかくの性能が台無しになってしまいます。

私たちダイワ住研は、この施工管理を最も重要視しています。かつて、日本の大手ハウスメーカー(名称は明かせませんが)の業務を長年請け負っており、その厳格な品質管理基準のもとで、高い施工管理能力を徹底的に身につけました。

現在は、その業務請負を卒業し、お客様と直接お話しさせていただく家づくりに専念しています。ハウスメーカーで培った確かな技術力と施工管理能力を、中間マージンを省いた適正な価格で、お客様一人ひとりのご要望に直接お応えできることが私たちの強みです。

社内に職人はおりませんが、長年の経験から、確かな技術を持つ経験豊かな職人とタッグを組んでいます。お客様の家を隅々まで把握し、現場の職人さんと密に連携を取りながら、一つひとつの作業を丁寧に、正確に行う施工を徹底的に管理しています。この体制こそが、お客様に最高の断熱性能と安心をお届けできる、私たちの最大の強みです。

執筆者プロフィール

和田 隆之(わだたかゆき)

株式会社ダイワ住研 代表取締役

45年にわたり約3,500件の工事を手がける。25年前、自宅を建て替えた際に娘がぜんそくを発症。

この経験から、断熱性ばかりを追求した家が必ずしも健康的ではないと気づき、現在は、家族が健康に暮らせる「空気のきれいな家」の重要性を伝え、住環境の改善に尽力している。